今回のテーマはこちら!

Theme

「ジャズブルースについて勉強してみよう!」

Conclusion

アドリブ練習の基本中の基本、ジャズブルースの構成や弾き方について解説します!

3コードブルースを、よりメロディアスに発展させたジャズブルース。

アドリブを本格的に勉強しようと思ったら、まず練習をすることになるのはこのジャズブルースでしょう。

「ブルースの弾き方」の記事がマスターできたら、今度はジャズブルースに挑戦してみましょう!

ジャズブルースとは

ブルースとジャズブルースの違い

コード進行

ブルースとジャズブルースの一番分かりやすい大きな違いはコード進行ですね。

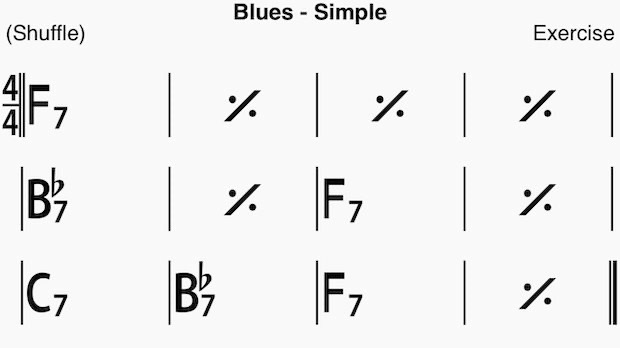

こちらはシンプルな3コードブルース。

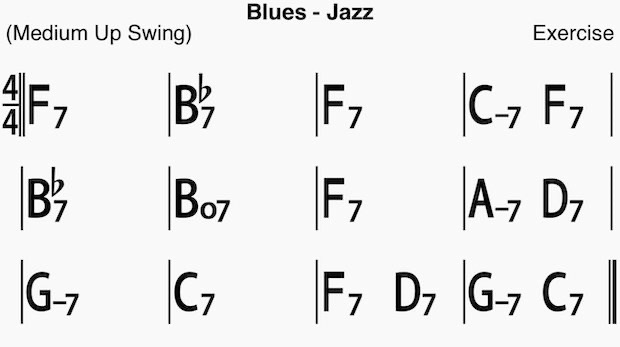

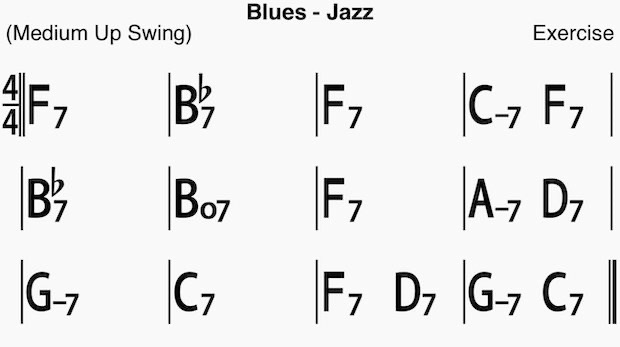

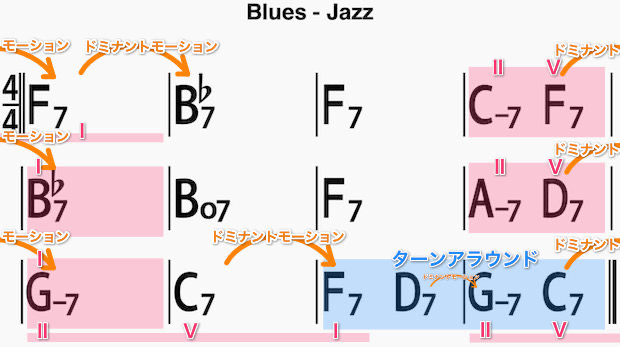

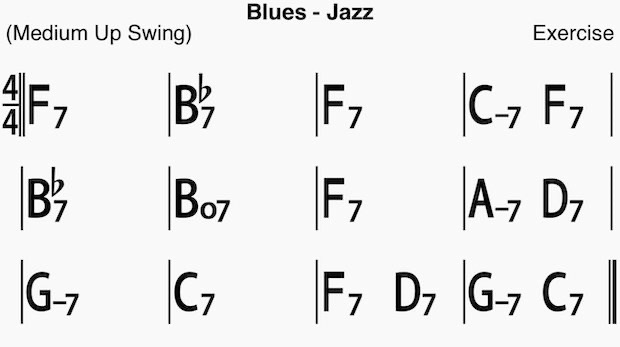

そして、こちらがジャズブルースのコード進行です。

同じ1回し12小節で構成されていますが、3コードブルースに比べると何やらごちゃごちゃしていますね。

Bo7(= Bdim7)なんてブルースには出てこなかったですよ!!

分析してみると全然かんたんだから大丈夫!

この後の項目でしっかり分かりやすく解説します!

この後の項目でしっかり分かりやすく解説します!

キー

通常のブルースはKey=AやEなど、弦楽器(ギター・ベース)で弾きやすい調で演奏されます。

一方ジャズブルースは、Key=FやB♭など、管楽器やピアノが演奏しやすい調でプレイされることが多いのが特徴です。

ジャズブルースは、ジャズでよく使う楽器に合わせたKeyで演奏されます!

リズム

通常の ブルースはシャッフルやイーヴンで演奏されることが多いのに対して、ジャズブルースではスィングで演奏される場合がほとんどです。

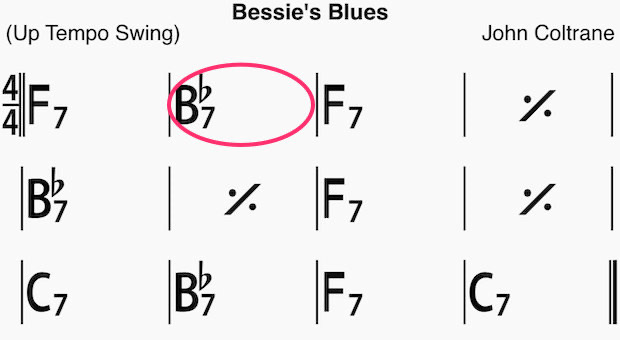

ジャズブルースの曲

Charlie ParkerのNow’s The Timeが、もっとも有名なジャズブルース進行の楽曲ですね!

ジャズブルースのコード進行について

ジャズブルースのコード進行について簡単に分析してみましょう。

難しい音楽理論はほとんど使用されていないので、「理論派ベーシスト育成計画」の内容を理解していれば、とくにつまずくこともなく理解できると思います!

一見難しそうなコード進行ですが、理論的に紐解いていくと実はただのブルース進行と大差ありません!

1〜4小節目

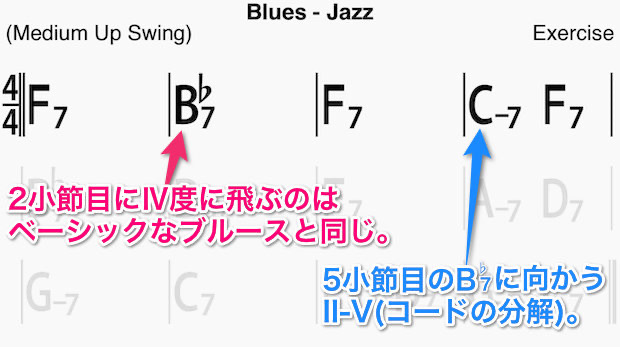

2小節目にIV度が入るのは、ベーシックなブルースでもおなじみな形です。

4小節目は「セカンダリードミナントについて」の記事で触れている「コードの分解」のテクニックで説明できます。

F7はB♭7にドミナントモーションできるコードなので、Ⅱ-Ⅴを生成するために分解することができるんですね。

つまり|Cm7 F7|という小節は、普通の|F7|と意味合い的には同じものなのです。

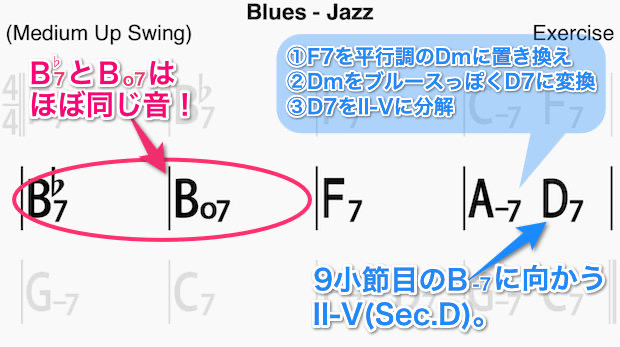

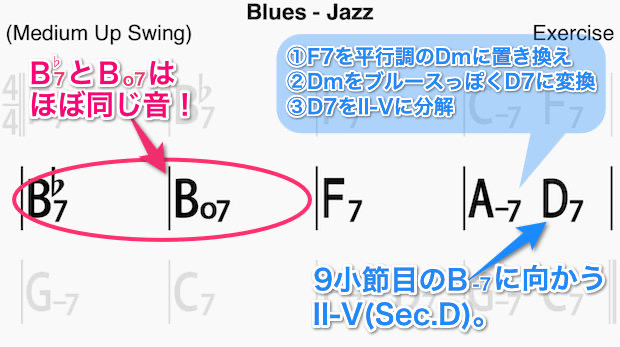

5〜8小節目

6小節目のBdim7。

こいつの正体は、5小節目のB♭7の分身です。

え、どういうことですか?

B♭7 = Bdim7ってコトですか?

B♭7 = Bdim7ってコトですか?

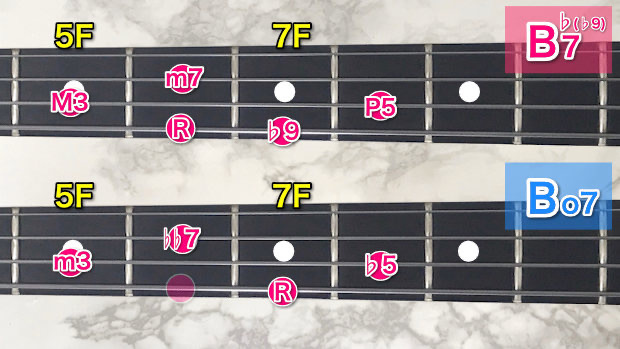

2つのコードの構成音を見てみるとよく分かるのですが、dim7コードは半音下の◯7(♭9)コードとほぼ同意義になる性質があるんです!

なので|B♭7(♭9)|のコードが2小節続いているという解釈で演奏しても、まったく問題ないんです。

B♭7(♭9)のルートを外すと、なんとBdim7のコードトーンになっちゃうんです!

8小節目の|Am7 D7|。

音楽的に考えるなら、9小節目のGm7に向かうセカンダリードミナントとリレイテッドIImという解釈が一般的でしょう。

通常のブルース進行からこじつけるなら、VI7は「トニックの代理コードVIm7をドミナント系にしたもの」という解釈でも良いですね。

|Am7 D7|の小節は、普通のブルースの|F7|をちょっと変えただけってことですね!

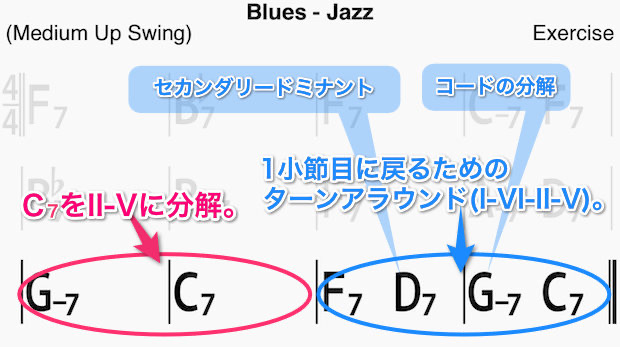

9〜12小節目

Gm7がC7(Ⅴ度)を分解して生み出されたコードだと考えると、普通のブルースで9小節目にⅤ度の音が来るのと同じ意味合いのコード進行になります!

11・12小節目は、大円満なI-VI-II-V解決。

普通のブルースを基準に考えるなら、

- 11小節目はF7(I度)の小節にセカンダリードミナントのD7をアレンジとして挿入。

- 12小節目はC7(V度)をII-Vに分解。

こうして分析してみると、普通のブルース進行をもとにあちこちII-Vに分解しただけということがよく分かりますね!

ジャズブルースの弾き方について

バッキングの弾き方

ジャズブルースでは、ウォーキングベースでアンサンブルを支えてあげるのが一般的です。ソロの弾き方

スケールについて

ジャズブルースでは、各コードに対応したモードスケールを使い分けならが演奏していくのが一般的です。

スケールに関する記事

【モードスケール】ベーシストのためのチャーチモード【イドフリミエロ】

【初心者向け】ダイアトニックコード上でスケールを弾いてみよう!

フレーズについて

ドミナントモーションしている部分には、積極的にオルタード系のフレーズを弾いてみたり。

Ⅱ-Ⅴ-ⅠやⅠ-Ⅵ-Ⅱ-Ⅴといったコードのまとまりには、それぞれに対応したフレーズを弾いてあげるとジャズっぽいですね。

Ⅰ-Ⅵ-Ⅱ-Ⅴの上で使えるフレーズを「ターンアラウンドフレーズ」と呼んだりします!

興味のある方は検索してみてください!

興味のある方は検索してみてください!

まとめ

ジャズブルースについて、駆け足で解説してみました。

一見難しそうなジャズブルースですが、コード進行を理論的に紐解いてみると「やっぱりブルースなんだな」と思っていただけたのではないでしょうか。

3コードのブルースやロックンロールとは一味違ったジャズブルース。

即興のセッションについての勉強をする場合には登竜門になるジャンルのひとつなので、しっかり抑えておきたいところですね!