ウォーキングベースの基本について

ウォーキングベースとは

厳密に「これがウォーキングベース!」という定義やルールが定まっているわけではありません。

――が。

一般的には、Jazzのベースラインと聴くと誰もが思い浮かべる「4ビートで音を歩くように繋げていくベースライン」のことをウォーキングベースと呼びます。

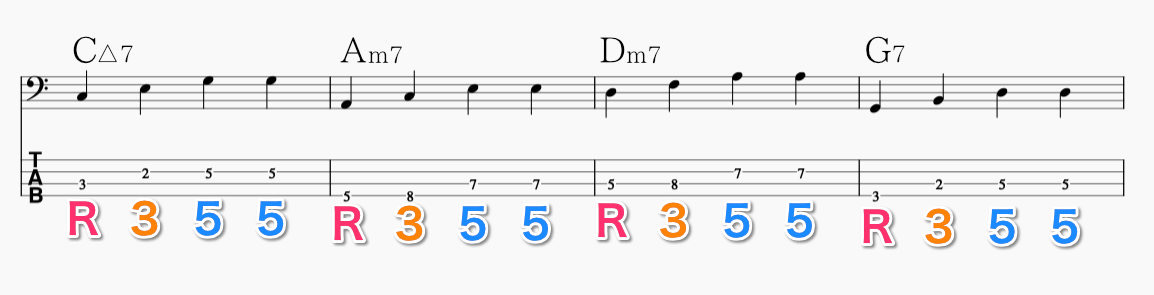

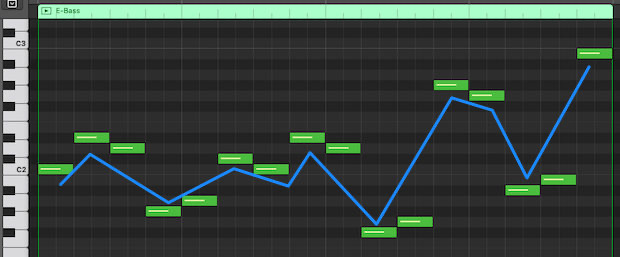

これです!

4分音符で音を繋げていくベースライン、これがウォーキングベースの雰囲気です!

ロックで一般的に使われる「ルート弾き」のベースラインとは全然違う雰囲気がありますね!

4ビートとは

4分の4拍子で、4分音符を基本単位としたビートのことを4ビートと呼びます。

ざっくりと「4分音符をメインに演奏する音楽」と覚えておきましょう!

ウォーキングベースってどうやって弾くの?

難しそうなイメージを持たれがちなウォーキングベースですが、ベースラインを構築する基本ルールは至ってシンプルなんです。

- コードトーンを踏みながら指板上を4ビートで歩く[重要度★★★★★]

- 経過音を使って滑らかに音をつないでいく[重要度★★★★]

- 1拍目はルートを弾いてあげると親切[重要度★★]

いずれも100%守らなくてはいけないというものではありませんが、最低限この3点を頭に入れておけばウォーキングベースの基本は完璧です!

基本をおさえてあげれば、誰でもかんたんに弾けるようになります!

かんたんに弾けるからこそ、Jazzという一期一会で演奏するような世界で普及したのです!

ウォーキングベースの弾き方

1. コード進行を確認する

ウォーキングベースを演奏するときには、最初にコード進行をしっかり確認しましょう!

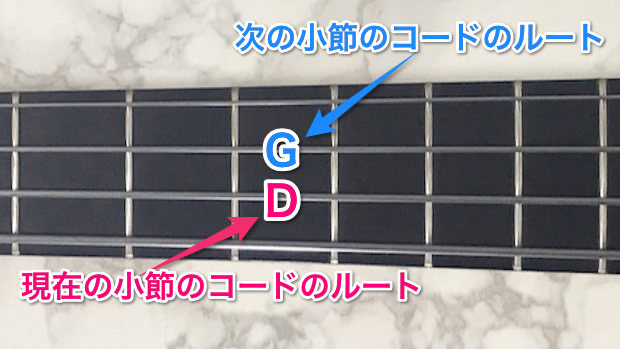

2.指板上でルートの位置を確認する

指板上のスタートの位置と、次に着地するルートの位置を把握します。

1小節目を演奏している段階で、頭のなかでは2〜3小節先のルートが見えている状態が理想です!

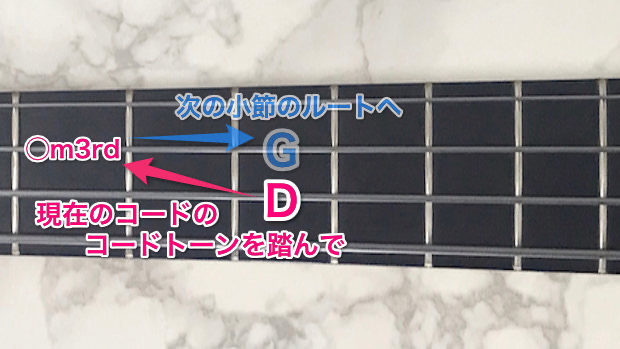

3.コードトーンを経由しながら次のコードのルートを目指す

コードの構成音を踏みながら、次の小節のルート音を目指します。

これがウォーキングベースの基本構造です。

ウォーキングベースの練習方法

僕が生徒さんにオススメしているウォーキングベースを最短で習得する方法は

「同じ曲のベースラインを3パターンぶんコピーする」

という練習方法です。

本当に即効性があるのでオススメです!

これで弾けるようにならないなら「自分はジャズ向いてないから一回レッスン受けよう…」と思ってください。

そのくらい簡単に誰でも弾けるようになります!

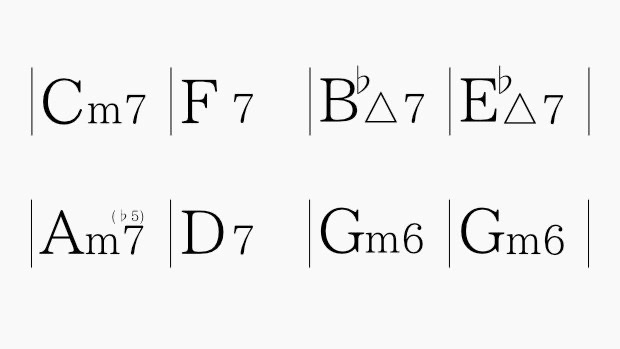

例えば、Joseph Kosma氏のAutumn Leaves(枯葉)。

ジャズを勉強する人なら絶対に避けては通れない、超定番のスタンダード曲です。

- Al Cohn & Z oot Sims版: Either Way

(Ba: Bill Crow) - Cannonball Addeley版: SOMTHIN’ ELSE

(Ba: Sam Jones) - Chet Baker版: She Was Too Good to Me

(Ba: Ron Carter)

などなど、名だたるミュージシャンたちがこの楽曲を演奏しています。

このAutumn Leavesのベースラインを、まずは数パターンコピーしてみましょう!

Jazzは先人の演奏を聴けば聴くほど上手くなるジャンルです。

ベースの巨匠たちが奏でるベースラインをたくさんコピーしてみましょう!

ジャズ・スタンダードの楽曲から練習し始めるのがオススメです!

最速でウォーキングベースが弾けるようになる方法

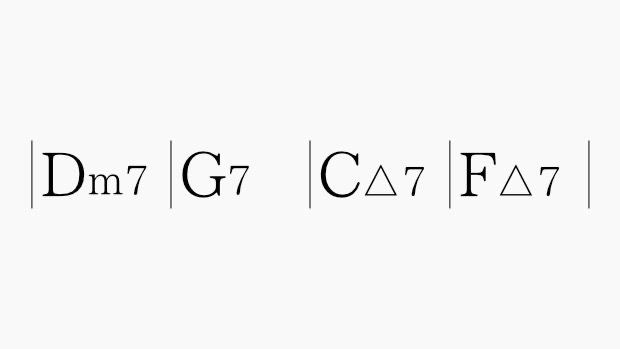

題材として、Autumn Leavesの冒頭8小節のコード進行を取り上げてみます。

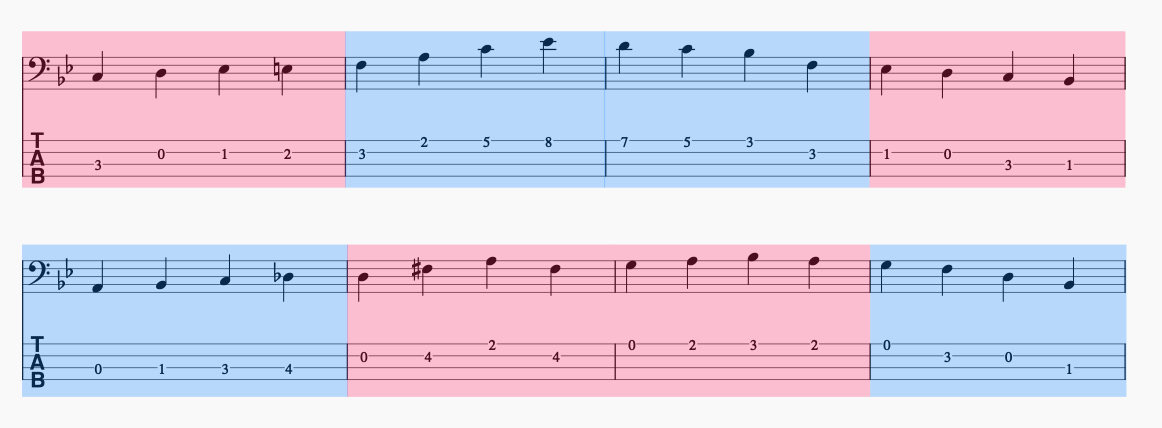

例えば、こちらはパターンAのウォーキングベースライン。

そして、こちらがパターンBのベースラインです。

この2パターンのベースラインをですね。

ばばばばん!

テキトーに融合させます。

どうですか!

これだけで自分だけのウォーキングベースができちゃいました!

小節ごとにフレーズを覚えていこう

「同じ曲のベースラインを3パターンぶんコピーする」

これを何曲もやっているうちに、

- 4度上に向かう小節のベースライン

- 4度下に向かう小節のベースライン

- II-V-Iの進行に対応したベースライン

というように1小節単位で自分のなかにウォーキングベースの引き出しが蓄積されていきます。

お決まりの手グセのような感覚で、指が覚えてくれます。

あとはコード進行に合わせて、自分のなかに蓄えられたフレーズの引き出しを並べていくだけ。

ね、簡単でしょ?

まずは難しく考えずに、ウォーキングベースの雰囲気を楽しむところから始めてみましょう!

演奏中には、常に頭のなかで「理論的なコード進行の分析」と「分析したコード進行に対応するウォーキングベースの手札」が展開され続けています!

本質的なウォーキングベースラインの練習講座

本来ならウォーキングベースは、音楽理論を駆使しながら「より滑らかに」「より美しく」「そして自分らしく」を追求しながら演奏するのが醍醐味なんですけども。

音楽理論なんて難しすぎてよく分かんないです!

耳コピは苦手で面倒くさいです!

なんか手っ取り早く弾ける方法ないですか?

という方のために、即席でなんちゃってベースラインが弾けるようになる練習方法を解説します!

Key=CのII-VI-II-Vの進行で解説します。

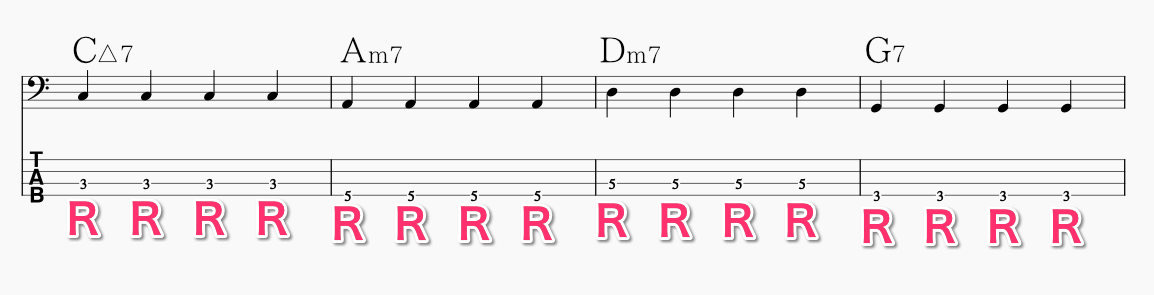

1.ルート

【第1の要素】

まずは4ビートのルート弾きでウォーミングアップです。

4ビートのベースラインはリズムの誤魔化しが利きません!

コードの変わり目でリズムがヨレないように気をつけましょう!

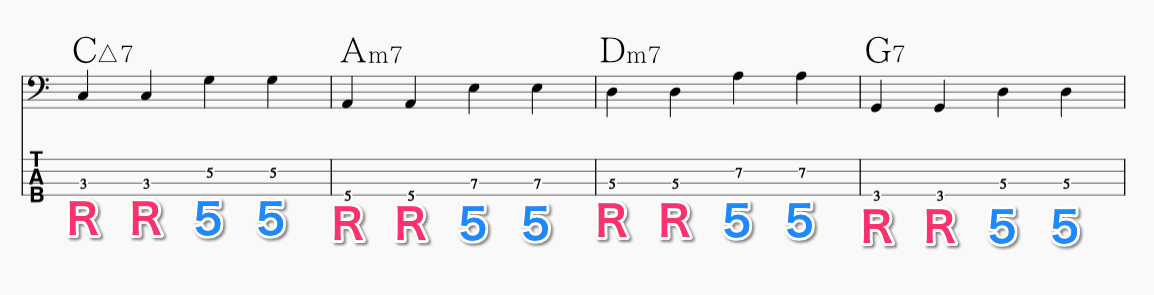

2.ルート+5度

【第2の要素】

ルート弾きが安定してきたら、3拍目と4拍目を5度の音に変えて演奏してみましょう。

オクターブの上下はどちらを使用してもOKです!

3.ルート+3度+5度

【第3の要素】

ルートと5度で演奏できるようになったら、 次は3度の音を追加してみましょう。

2拍目を3度に変えて、トライアドのコードトーンを順番に演奏します。

メジャー系のコードではM3rdを、マイナー系のコードではm3rdを弾きましょう!

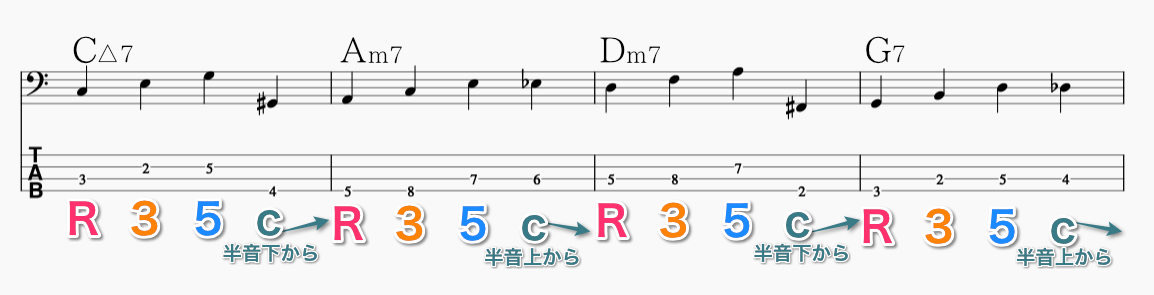

4.ルート+3度+5度+アプローチノート

【第4の要素】

4拍目の音を、次のコードのルートから見て半音上または半音下の音を追加してみましょう。

この例の場合だと2小節目のルートがAなので、その半音下のG#もしくは半音上のA#を踏んでからAに向かうことになります。

この一手でいっきにウォーキングベース感が付加されます!

半音階のことをクロマチック(chromatic)と言います!

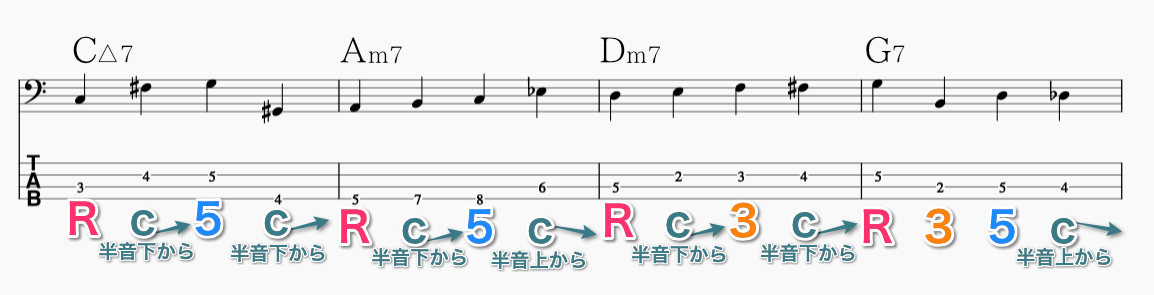

5.他のコードトーンにもクロマチックアプローチ

【第5の要素】

慣れてきたら、各コードトーンに向かって自由に半音階でアプローチしてみましょう。

- 3度に向かう半音

- 5度に向かう半音

- 7度に向かう半音

- 次の小節の3rd, 5th, 7thに向かう半音(応用)

などなど。

クロマチックアプローチでコードの構成音を広いながらウォーキングベースのラインを組み立てていきましょう!

奇数拍(1・3拍目)ではコードトーンを、偶数拍(2・4拍目)ではアプローチノートを弾くように意識するとウォーキングベースらしいベースラインが作りやすいと思います!

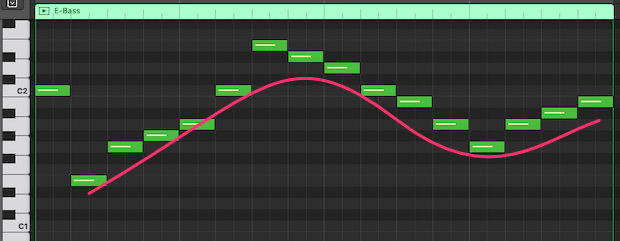

美しいウォーキングベースを演奏するコツ

五線譜やピアノロールで見たときに、綺麗な階段状になるようなベースラインが理想的です。

こちらは悪い例。

「コードトーンに対してクロマチックアプローチ」というルールはそのままですが、このようなアレンジだとピアノロールで見るとガタガタです。

必ずしも間違いというわけではありませんが、これではウォーキングベースらしい響きとは言えないと思います。

音がなめらかに繋がるように経過音を混ぜてあげるのがウォーキングベースらしく聴かせるコツです!

たくさんウォーキングベースのフレーズをコピーしていくと、なめらかに音をつなげるアレンジ方法が感覚的に分かってきます!