代理コード。裏コード。

「なんかカッコいい名前だけど、よく分からない謎の代物」というイメージを持った人が多いワードだと思います。

違います。

代理コードが理解できるようになると、楽曲のアレンジやフレーズの幅が大きく広がります。

ベースラインの構築でも、今までと違ったアプローチができるようになるはずです!

楽曲を分析していて「何だこのコードは…、どこから出てきたんだ…?」となるコードは、だいたい代理コードで説明することができます。

代理コードについて

代理コードとは

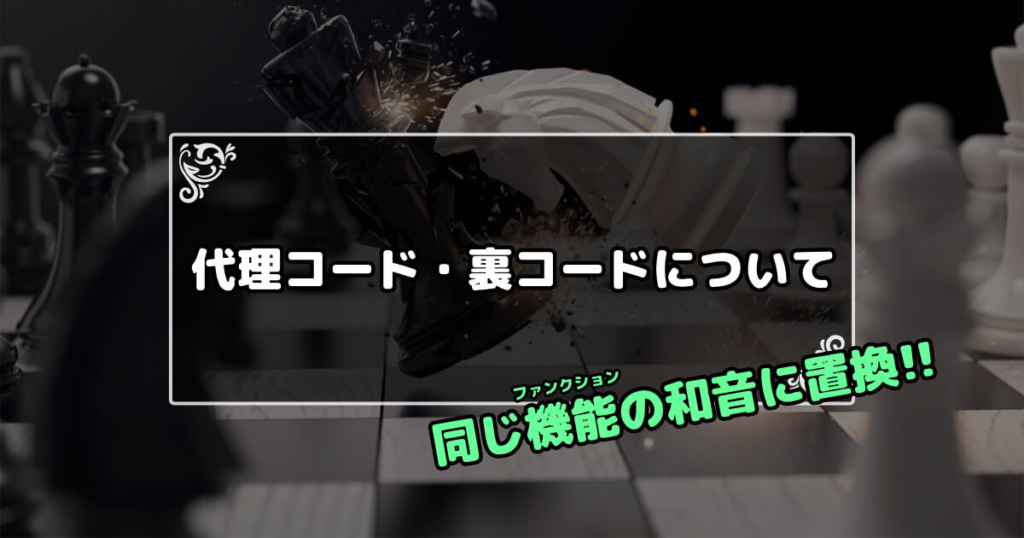

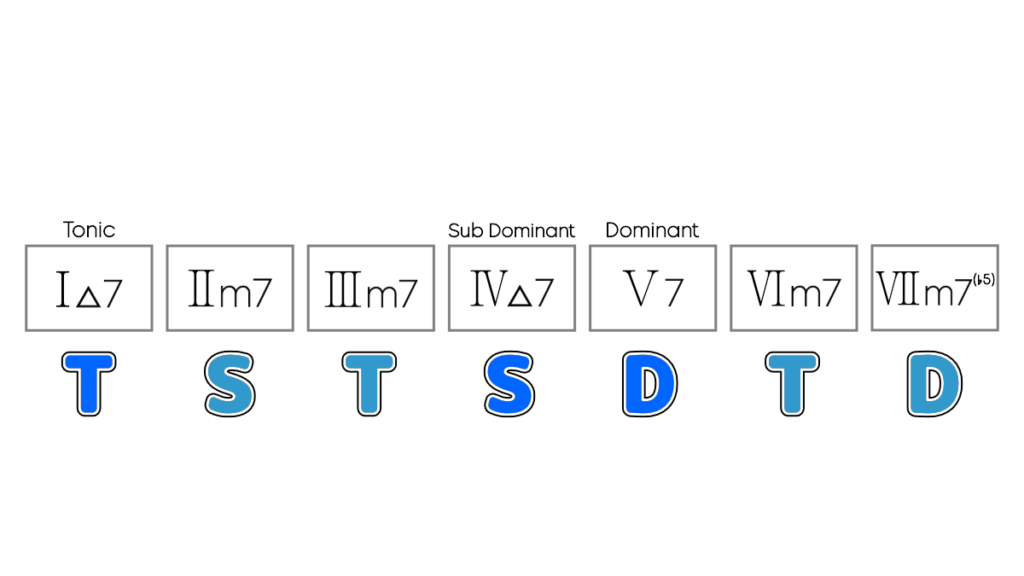

「コードのファンクションについて」の記事で、各コードの機能について勉強しました。

このコードの機能に着目して

「同じ機能を持つコード同士を置き換えることができるよ!」

というのが代理コード(substitute chord)の考え方の基本になります。

トニックならトニック同士、サブドミナントならサブドミナント同士でコードを自由に置き換えることができるよ!――という理論です!

よく使う代理コード

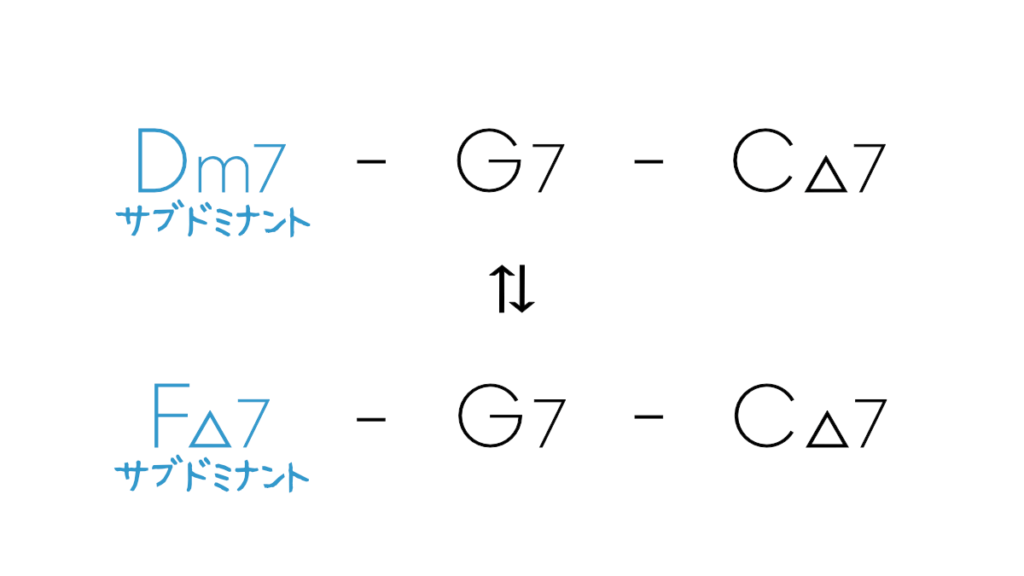

とくによく使われる代理コードの置き換えは

- I△7をVIm7に置き換える(トニック同士)

- IV△7をIIm7に置き換える(サブドミナント同士)

というアレンジです。

「平行調のコードに置き換える」という捉え方をしてもいいですね。

もちろんⅢm7やⅦm7(♭5)のコードも置き換えに使用できますが、使用される頻度は低いです!

平行調のダイアトニックコードからの借用

少しだけ知識の深掘りです。

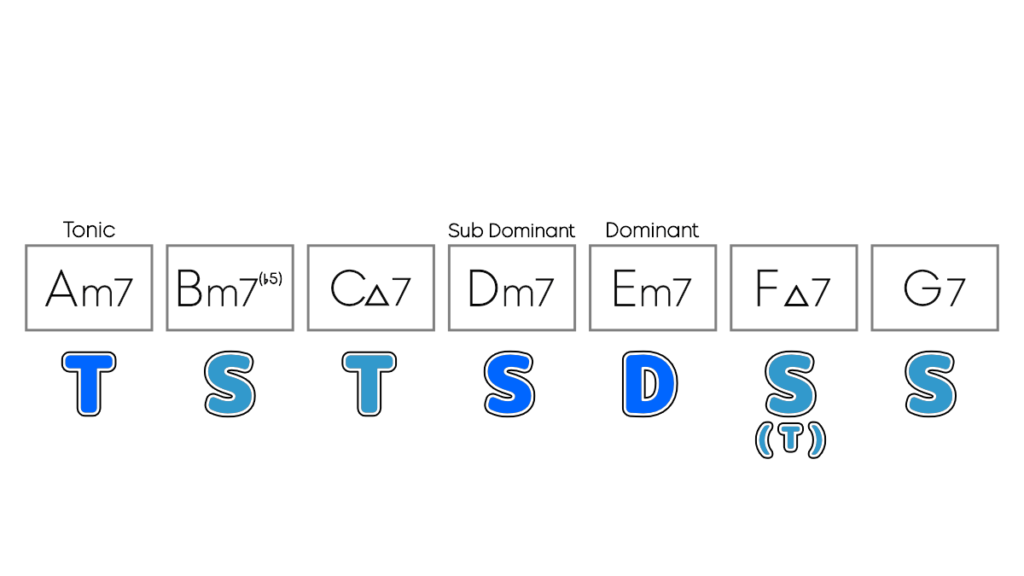

代理コードは、平行調のダイアトニックコードから借りてくることもできます。

例えば

Bm7(♭5) – E7 – Am7

というマイナーII-V-Iの定番進行。

このときのBm7(♭5)を、平行調(Key=C)の同じSの機能を持ったコードに置き換えることで

F△7 – E7 – Am7

という進行にアレンジすることができます!

おぉ!丸ノ内サディスティックになった!

裏コードについて

裏コードとは

裏コードは、代理コードの一種になります。

いくつかの条件が揃った場合にだけ発動できる、特殊な代理コードです。

教科書通りに書くと、

「置き換えたいコードをV度と仮定した場合の♭II7コード」

が裏コードにあたる和音になります。

裏コードの導き方

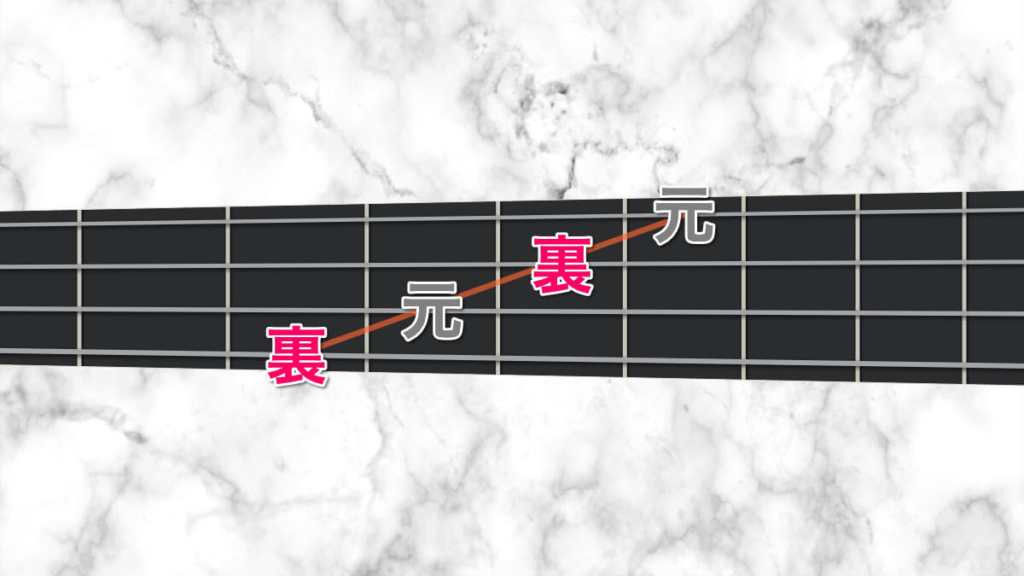

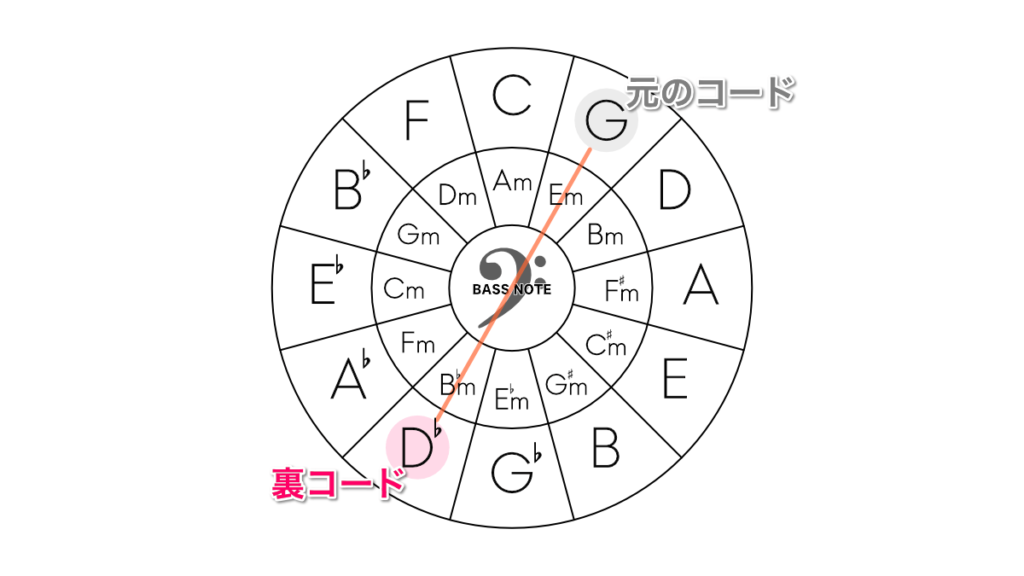

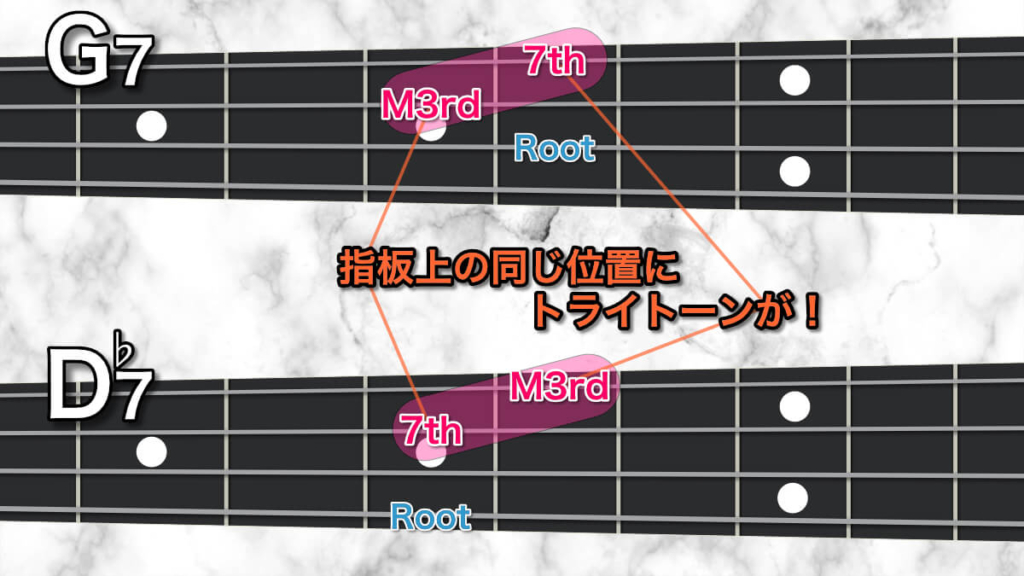

ベースの指板上で裏コードの位置を確認すると、とっても簡単!

置き換えたいコードから見て、斜め上or斜め下に位置している音が裏コードのルート音になります。

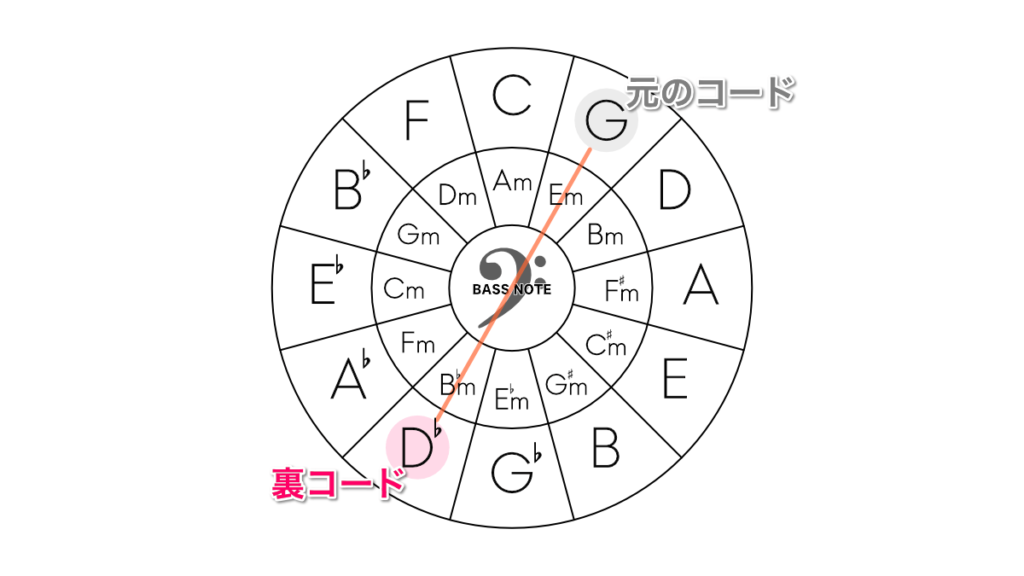

五度圏の知識がある方は「円の正反対側にある音が裏コード」という覚え方をしても良いですね!

裏コードの使用ルール

①裏コードに置換できるのは7thコードだけ

原則として「Mコードやm7コードの裏コード」というコードは存在しません。

「◯7」という形のコード( =いわゆる属七の和音)だけ、裏コードに置き換えることができます。

【リレイテッドIIの置き換え】

例外として「リレイテッドIIm7も裏コードに置き換え可能」というルールがあります。

(例)

IIm7-V7-I△7

▼

♭VIm7-♭II7-I△7

これは中級〜上級者向けのお話しなので、流し読みでOKです!

②裏コードに置換できるのはドミナントモーションしているときだけ

Em7 – A7 -D△7

例えば、こちらのコード進行。

この場合のA7は

- 7thコードである

- ドミナントモーションしている

という条件が揃っているので、裏コードに変換することができます。

AをV度と仮定した場合の♭II度、

つまりA7を裏コードのE♭7に置き換えることができます!

③裏コードはひとつのコードにひとつだけ

C7の裏コード…G♭7

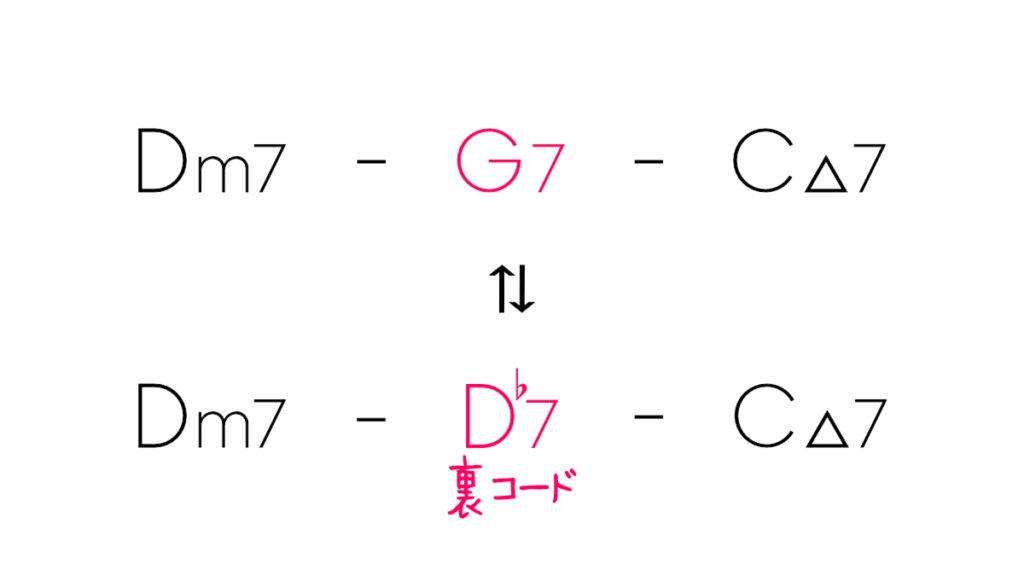

G7の裏コード…D♭7

D7の裏コード…A♭7

このように、ひとつのコードに対して「裏コード」と呼ばれるコードはひとつずつしか存在しません。

合わせて覚えておきましょう!

裏コードの仕組みについて

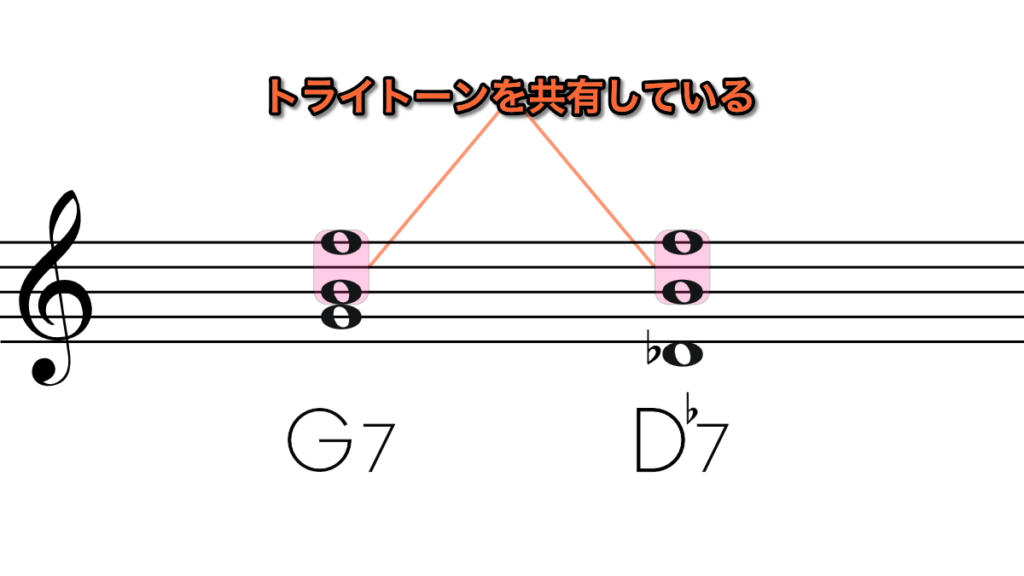

理論的に分析すると、7thコードとトライトーンを共有している音=裏コードということになります。

こちらもベースの指板上で見ると分かりやすいですね。

G7にもD♭7にも、実音BとFで構成されたトライトーンが含まれています。

「もっとも強力な不協和音であるトライトーンが共通しているので、コードの色味が似ている」

これがV7を♭II7に置換できる仕組みになります。

ルートが変わることで

- 7thだった音がM3rdに

- M3rdだった音は7thに

度数が置き換わっています!

裏コードの使い方

裏コードの出番として一番多いのは、7thコードから半音下のコードに進行している場面。

このような進行の7thコードは、高確率で裏コードです。

楽曲のアナライズに役立つ知識なので、覚えておきましょう!

このコード進行の正体は、もともとはV-Iという大安定の進行。

上記の例だと、もともとはG7-C△7というコード進行です。

裏コードに変換することで、ルートが半音階で下降していく状態になるというメリットが生まれます。

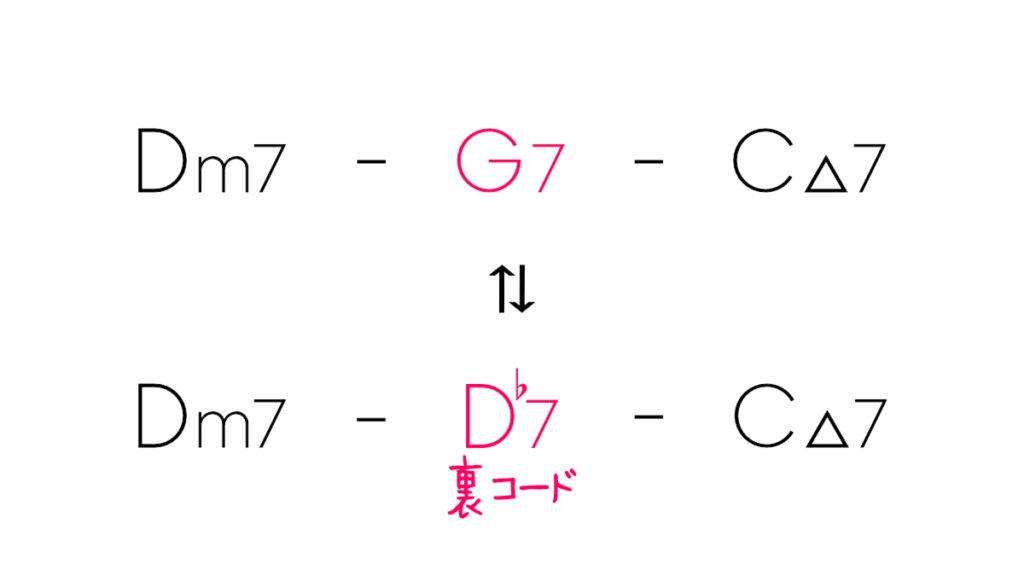

例えば、Dm7-D♭7-C△7という進行。

この場合、ルート(ベース音)がD→D♭→Cというように半音階で進行していくアレンジになります。

滑らかでおしゃんですね!

裏コード上で使えるスケール

裏コード( = ♭II7)上では、リディアン♭7スケールを使用することができます。

セカンダリードミナントの上などでも使える使用頻度の高いスケールなので、合わせて覚えておくとベースラインの構築に役立ちます!

こちらは通常のリディアンスケール。

このリディアンスケールの7度の音を半音下げたスケールが、裏コード上で使用できるリディアン♭7スケール(Lydian ♭7 Scale)です!

メロディックマイナースケールの第4モードにあたる音階ですね。

リディアンドミナントスケールという呼ばれ方もします。