こんにちは、ベース講師の高橋和明(@KAZUAKI_virgiL)です。

Twitterからの質問です。

Question

「平行調について教えてください」

Answer

調号が同じ調のことを平行調と言います!

「構成音が同じ調」とあらわしたほうが分かりやすいでしょうか。

「構成音が同じ調」とあらわしたほうが分かりやすいでしょうか。

平行調。

英語ではrelative keyなんて言われるやつですね。

音楽理論の初歩のひとつで、平行調を理解できると音使いに関する視野がいっきに2倍に広がります。

今回の記事では、平行調の使い方や見つけ方を分かりやすく解説してみたいと思います。

平行調とは

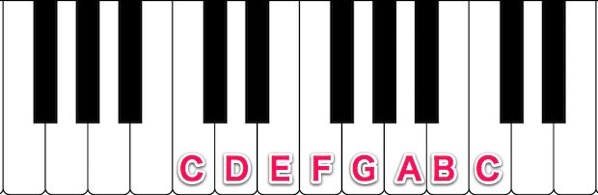

細かい話は後回し!まずは平行調の概念を、鍵盤で勉強してみましょう。

ベースの指板で見るよりも分かりやすいと思います!

ピアノでCメジャースケール(ドレミファソラシド)を弾くと、こんな感じになります。

白鍵だけで演奏できるのがCメジャースケールの特徴ですね。

さて、ここでクエスチョンです。

ピアノでAマイナースケールってどうやって弾くか知ってますか?

これが答えられる方は、この記事の内容を読む必要はないと思います!

正解は、このような感じになります。

Aマイナースケールも白鍵だけで演奏できるんです。

もう少し厳密にいうとCメジャースケールをAの音から弾き始めると、Aマイナースケールの配列になるんですね。

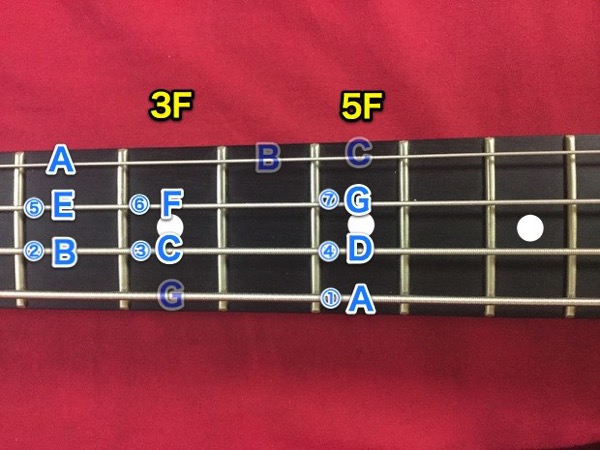

ベースの指板でも確認してみましょう。

①番から弾くとCメジャースケールです。

同じポジションで、演奏する順番を変えてみましょう。

こちらの①番から弾くとAマイナースケールになりました。

TAB譜やスケールのフォームで覚えていると気付かないことが多いんですけども。

CメジャースケールとAマイナースケールは同じ音で構成されているということになります。

「同じ音で構成されたメジャースケールとマイナースケールの関係」

これが平行調の基礎の考え方になります!

ダイアトニックコードで見る平行調

これはスケールだけの話ではなくて、楽曲のKeyや単体のコードの構成でも同じ法則が成り立ちます。

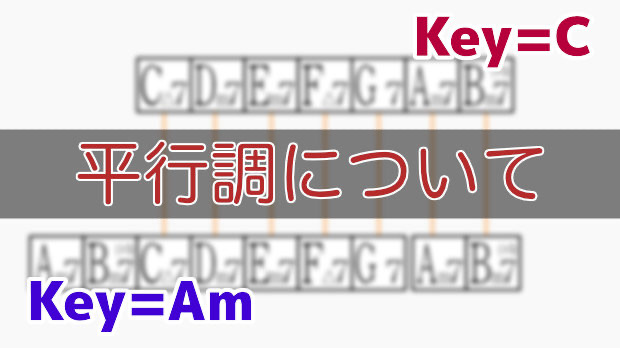

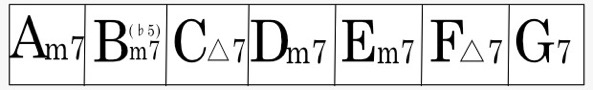

こちらはKey=Cのときのダイアトニックコードです。

そしてこちらがKey=Amのときのダイアトニックコードになります。

並べてみると、分かりやすいと思います。

ほら、一緒!

こちらも構成音が同じなので、Key=CとKey=Amは平行調ということになります。

平行調の導き方

平行調の探し方と法則について説明します。「メジャーの主音の3度下(6度上)がマイナーの平行調の主音になる」というのが、教科書通りの教え方です。

「マイナーの主音からみると3度上の音(6度下)の音がメジャーの平行調の主音」とも言えますね!

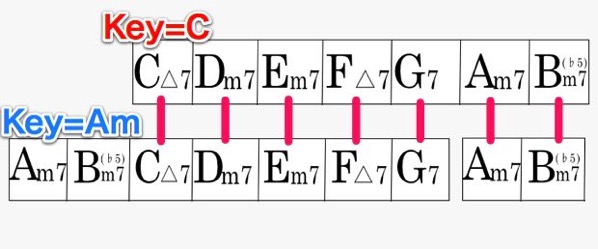

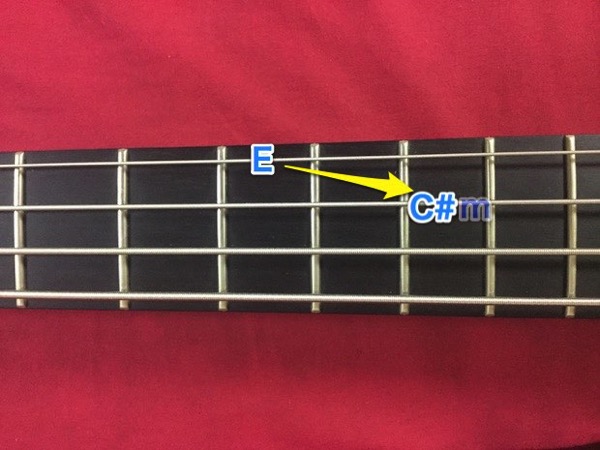

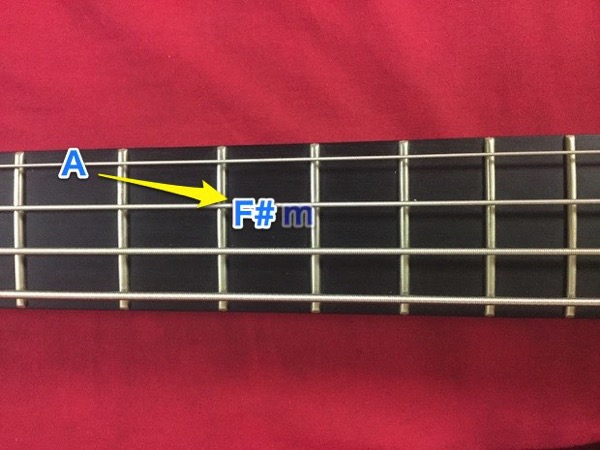

指板上の位置関係で覚えると、とっても覚えやすいと思います。

メジャー系のルート音から見て隣の低音弦・2フレット高音寄りの位置にあるのがマイナーの平行調のルートの音になります。

この法則は、どの弦のどのフレットでも当てはまります!

難しく考えずに、視覚的に覚えてしまいましょう!

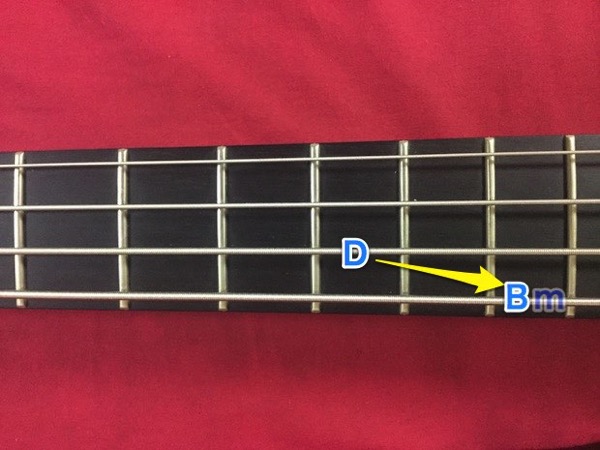

Dの平行調はBm。

Eの平行調はC#mです。

平行調と調号の話

少しだけ専門的に、調号についてもお話をしておきましょう。▶︎二度と忘れない調号の覚え方

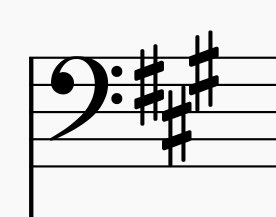

#3つはKey=Aメジャーの印です。

そして同時に#3つはKey=F#マイナーをあらわしています。

平行調の関係ですからね!

「#3つの時のキーは何でしょうか?」という質問には、

「AかF#mです!」

そのうちのどちらなのかを判断するのは、曲調や出てくるコードの頻度を見ることで理解できます。

なんとなく明るかったらメジャーキー。

聞いた感じ暗かったらマイナーキー。

使える音価は変わらないので、この程度の解釈でおおよそ正解です。

・曲の最後がAで終わっていたらKey=A

・曲の最後がF#mで終わっていたらKey=F#m

という考え方もあります!

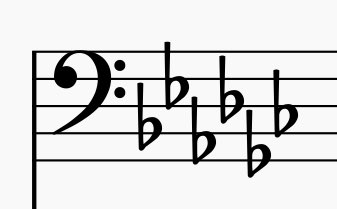

♭系の例もあげておきましょう。

♭6つはKey=G♭をあらわす調号です。

同時に平行調のKey=E♭マmをあらわす調号でもあります。

#系と同じように「**♭6つ**の時のキーは何でしょうか?」という質問には「G♭かE♭mです」と答えるのが正解になります!

平行調の使い方

コードの平行調のスケールを使用する

Bm = D

平行調の具体的な使い方として、とくに重宝するのが小節上で使えるスケールを選ぶときです。

例えば「Key=Bm1発でセッションしようぜ!」となった場合。

Bのマイナーペンタトニックスケール1発でゴリ押しし続けるのは、少々苦しいでしょう。

そんなときは、Bmの平行調であるDのメジャーペンタトニックスケールを使用することができます。

構成音が同じなので、不協和音にならずに演奏することができます!

アレンジとして平行調のコードを使う

Dm7 – G7 -Am7

例えば、こんなコード進行が出てきた場合。

お決まりの流れなら、Dm7-G7と来たら次はC△7のコードがくるのが定石でしょう。

ところが、この例ではAm7に着地しています。

Q.「このAm7はどこから来たんだろう…?」このように、ありきたりなパターンに一捻り加えたい場合には、アレンジとして平行調になるコードに置き換えることができます。

A.「C△7が平行調のAm7に変わっているだけです!」

こちらも、コードの構成音が同じなので安定した響きのまま代用することができます。

楽曲のアナライズ(分析)をするときにも役に立ちますね!

まとめ

- 「メジャーの平行調は3度下の音!」

- 「指板で見ると斜め下の音!」

平行調に関しては、れだけ覚えておけばバッチリです。

今回の記事で、メジャー系のコード上でもマイナー系のスケールが演奏できるようになったと思います。

単純計算で、演奏の幅が2倍に広がりましたね!

ぜひぜひ、今後の音楽ライフに活かしてみてください!