ダイアトニックコード。

音楽理論の理論書を購入すると、だいたい本編の最初の1ページ目で紹介されている内容です。

算数で例えるなら「足し算のやり方を勉強しよう!」みたいな部分です。

ダイアトニックコードとは、スケール上に成り立つコードのことです。

なんて?

大丈夫です!

しっかり分かりやすく解説します!

「曲のキーって何?」の記事で事前に勉強しておくと、分かりやすいと思います!

ダイアトニックコードとは

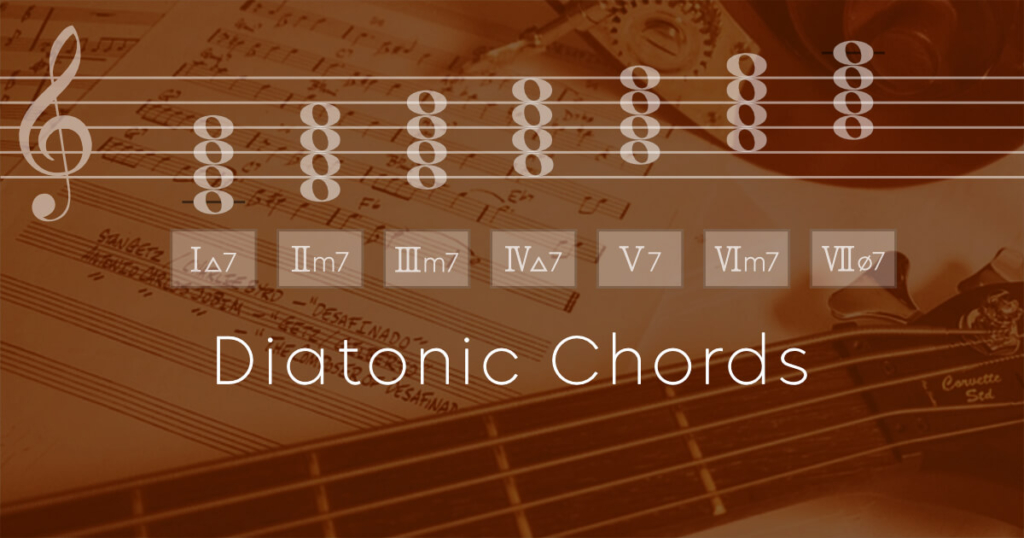

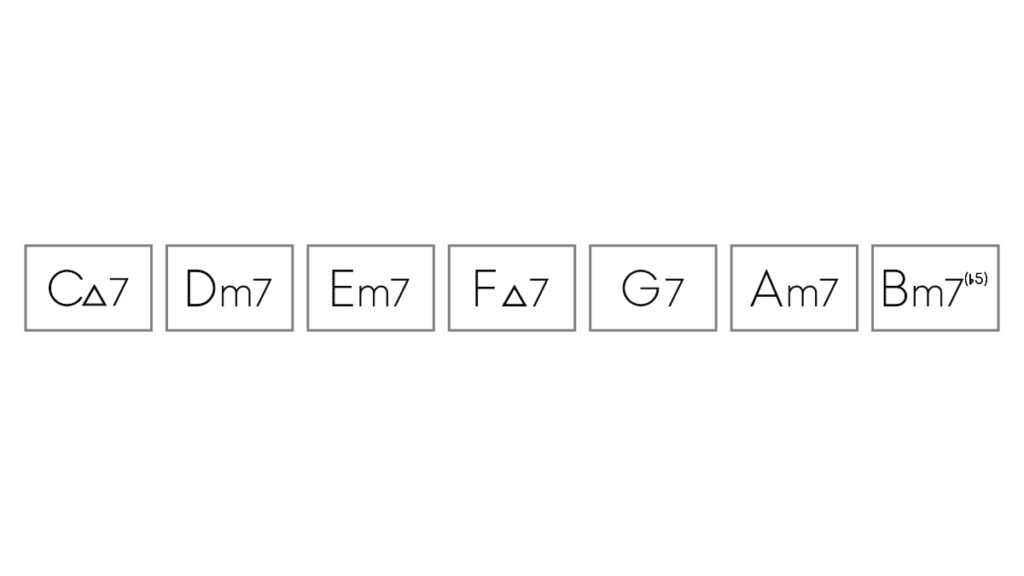

ある特定の条件によって構成された7つのコードの集まりのことを「ダイアトニックコード(Diatonic Chords)」と呼びます。

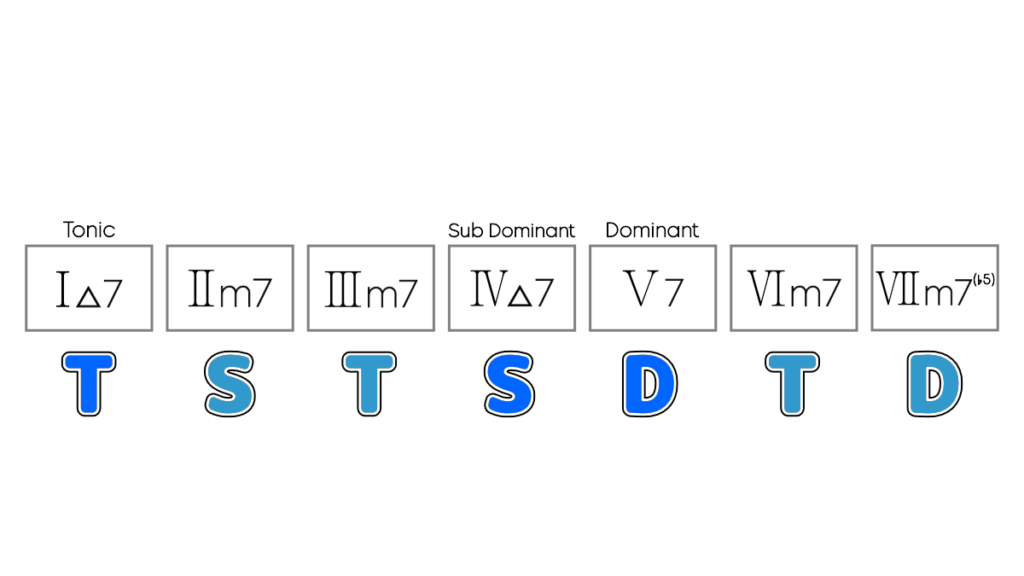

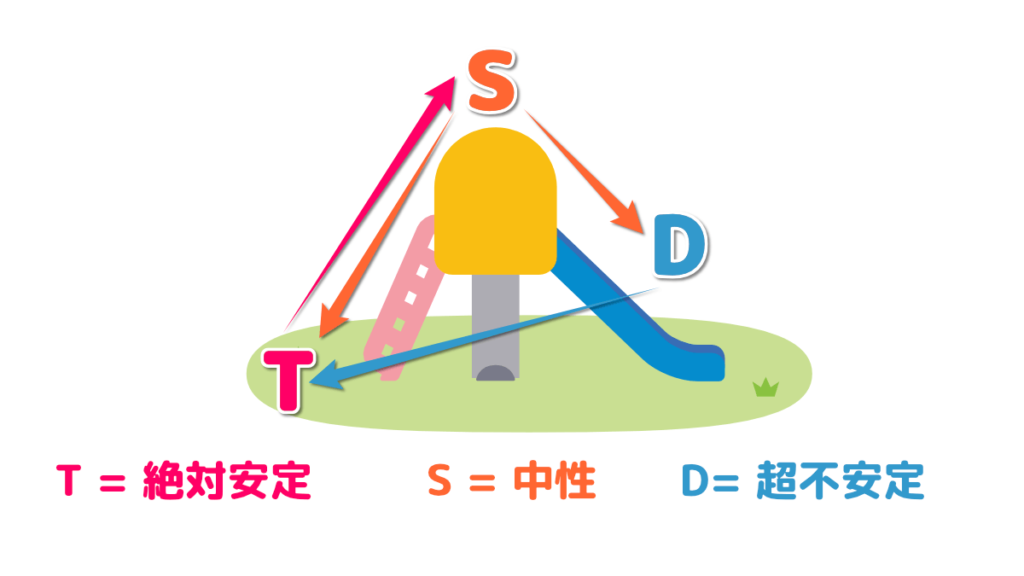

7つのコードには、それぞれ「機能(Function)」が備わっています。

コードの響きの特性のようなものですね。

我々ジャズミュージシャンは常に頭の中でダイアトニックコードとその機能が思い浮かんでいて、それを演奏に活用しています!

ダイアトニックコードの成り立ち

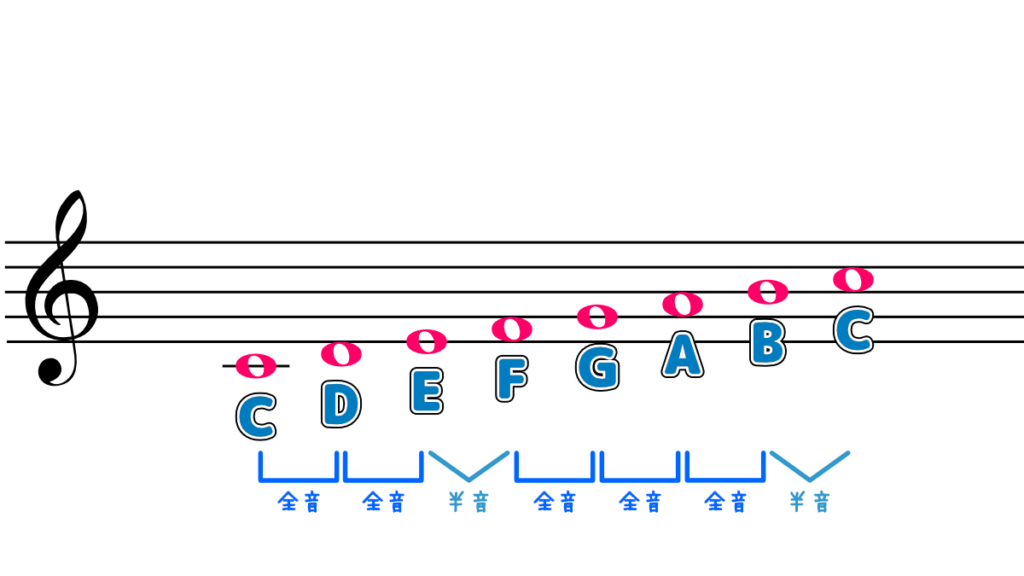

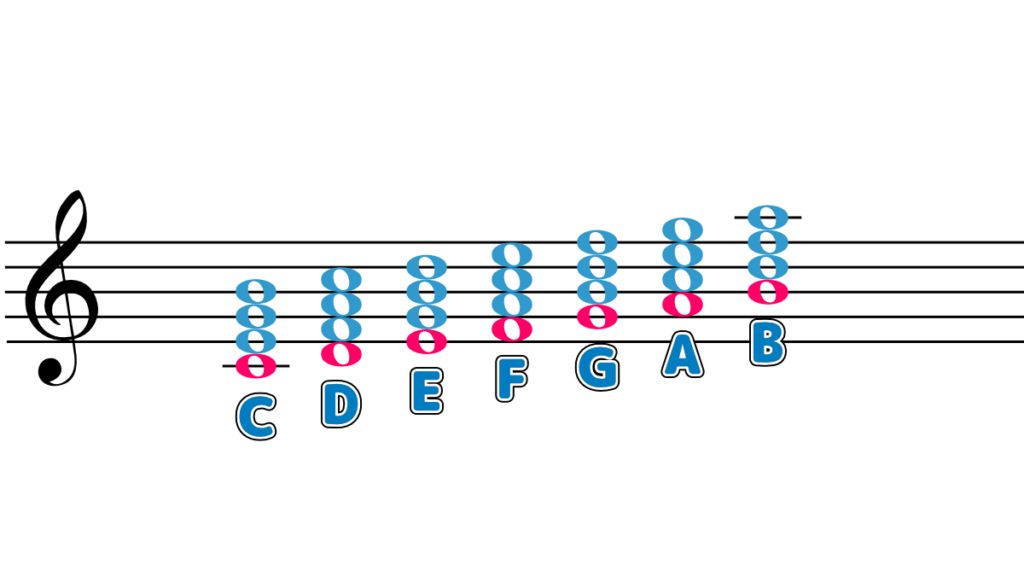

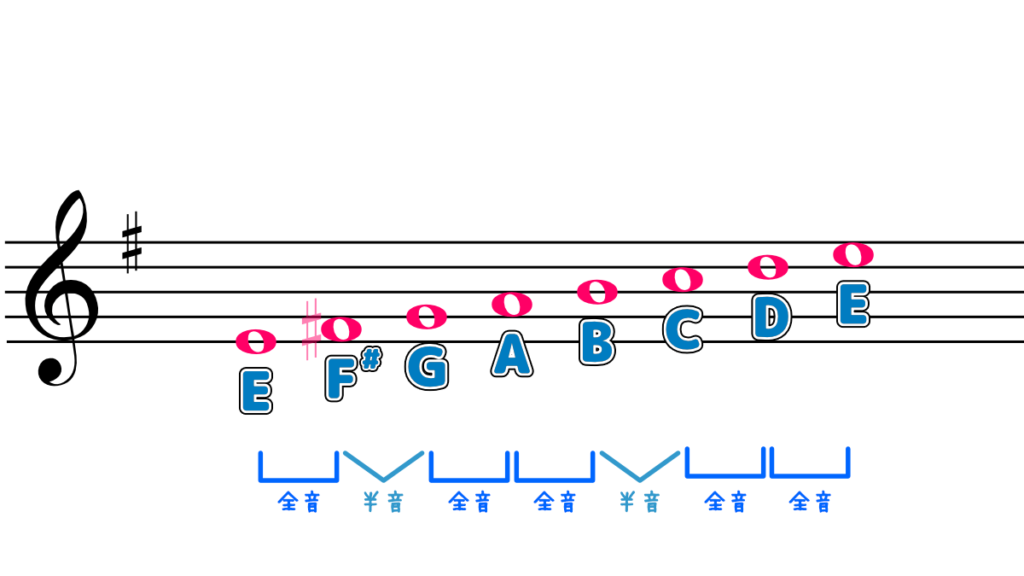

まず例としてCメジャースケールを用意してみました。

Key=Cの楽曲を構成する7音を並べたスケールです。

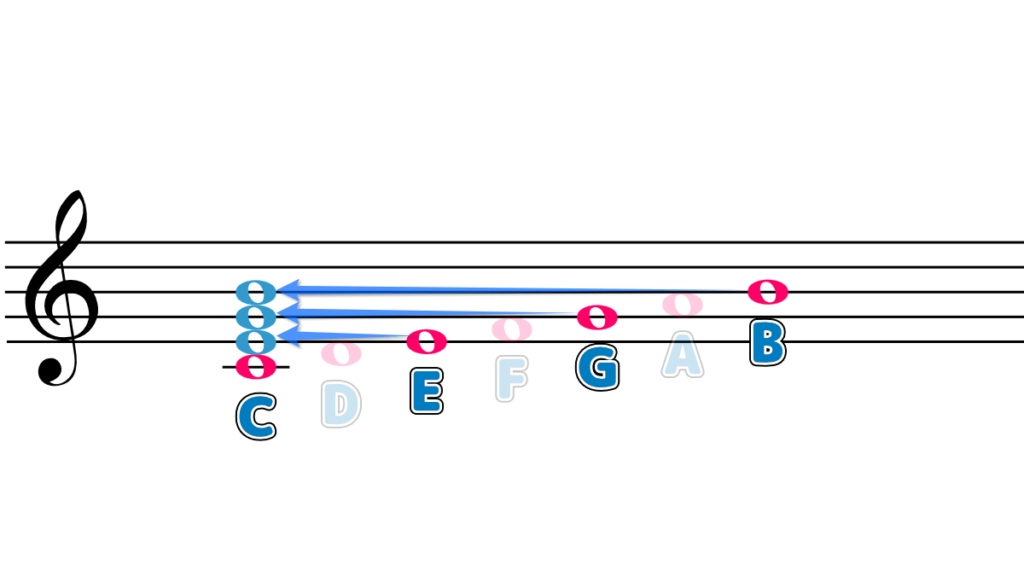

スケールの音をひとつ飛ばしで重ねていくことで、和音(コード)が完成します。

一番低い根音(ルート)を1度として、3度・5度・7度の音を重ねます。

これが「コード」を構成する基本的な考え方です!

- Cの上にはE,G,B

- Dの上にはF,A,C

- Eの上にはG,B,D

…というように、スケールの各音の上に1音飛ばしで3つずつ音符を重ねてみました。

ここで完成するのがKey=Cの曲の中で使える7つのコード、すなわち「ダイアトニックコード」になります。

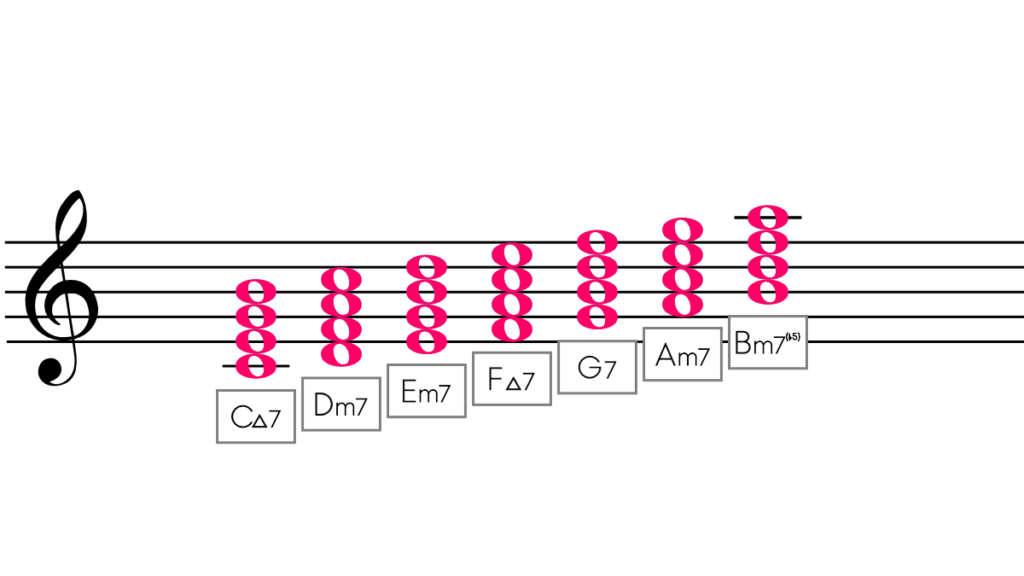

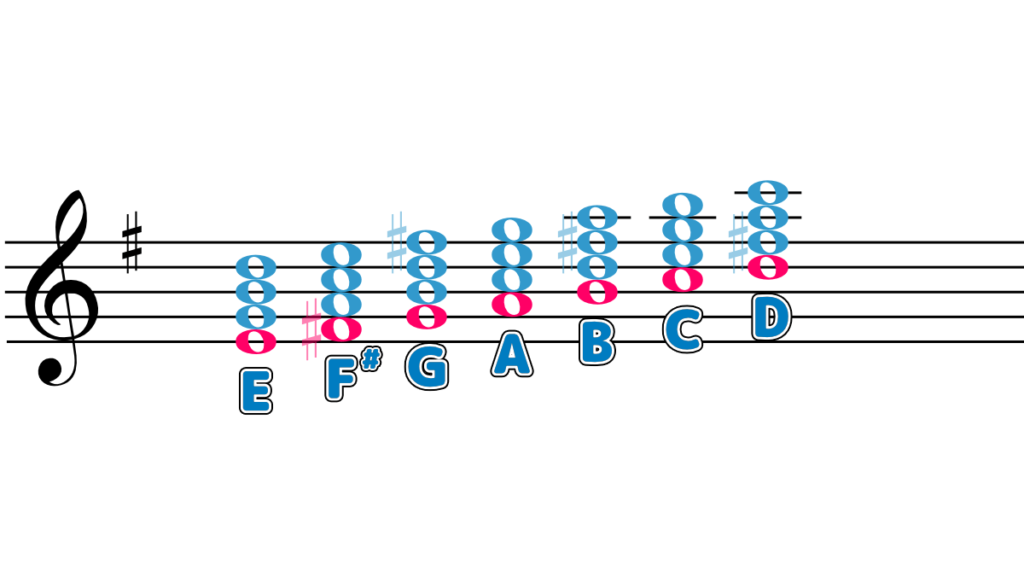

それぞれのコードにコードネームを振ってみました。

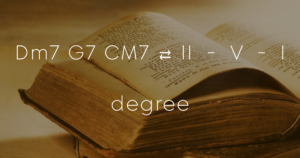

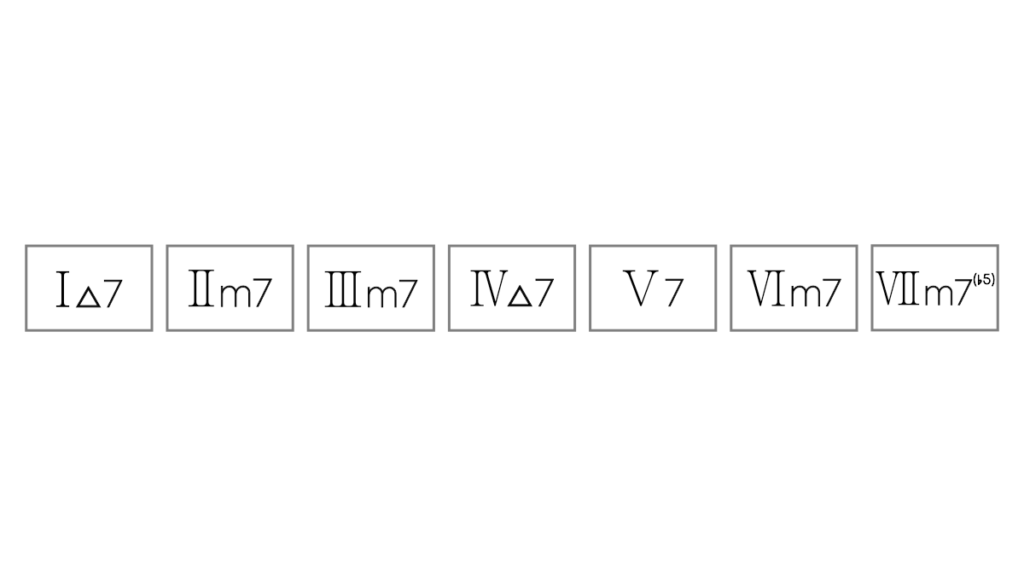

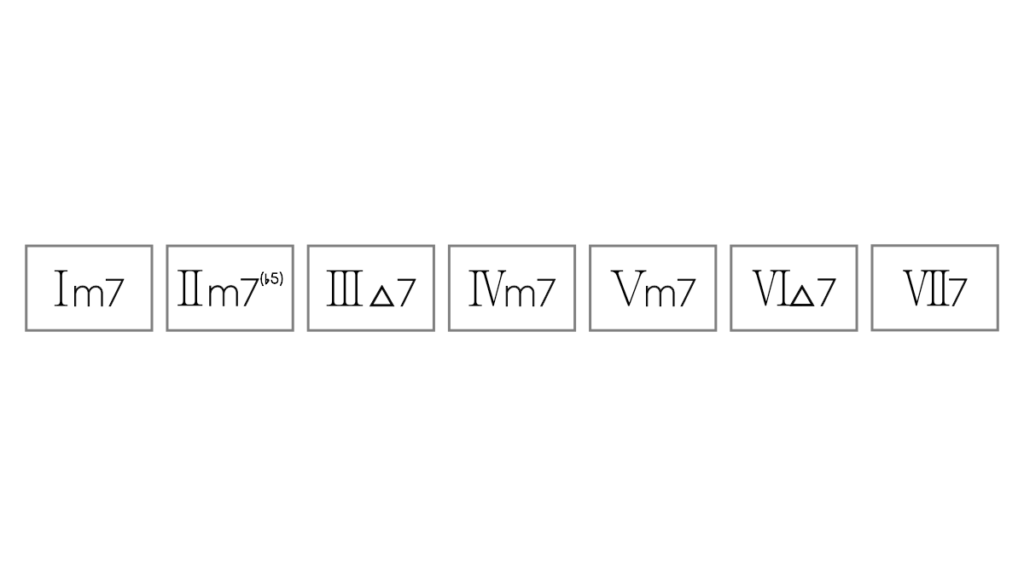

ディグリーネーム( = 度数表記)に変換してみました。

これがダイアトニックコードの本質の部分です。

メジャースケールを元にダイアトニックコードを生成すると、インターバルの関係で自動的にこの配列の7つのコードが出来上がります。

1度メジャーセブンス

2度マイナーセブンス

3度マイナーセブンス

4度メジャーセブンス

5度セブンス

6度マイナーセブンス

7度マイナーセブンフラットファイブ

これを丸暗記しましょう!!

僕が音楽の専門学校で勉強していた頃、90分かけてこの配列を丸暗記させられる授業がありました。

「ドー、レー、ミー、ファー、ソー」の音階で「1度メジャー、2度マイナー、3度マイナー、4度メジャー、5度セブンスー」と丸暗記します。

マイナーのダイアトニックコード

マイナーKeyの場合も作り方は一緒です。

メロディの基準になるスケールを用意します。

今回はEマイナースケールを用意してみました。

スケールの各音のうえに、1つ飛ばしで音を3音ずつ重ねていきます。

Eの上にはG,B,D、

F#の上にはA,C,E、

Gの上にはB,D,F#、

というように、スケールの音をひとつ飛ばしで重ねていきます!

すると、根音として最初に用意したスケール(Key)に対応する7つのコードが完成します。

これがマイナーKeyのダイアトニックコードになります。

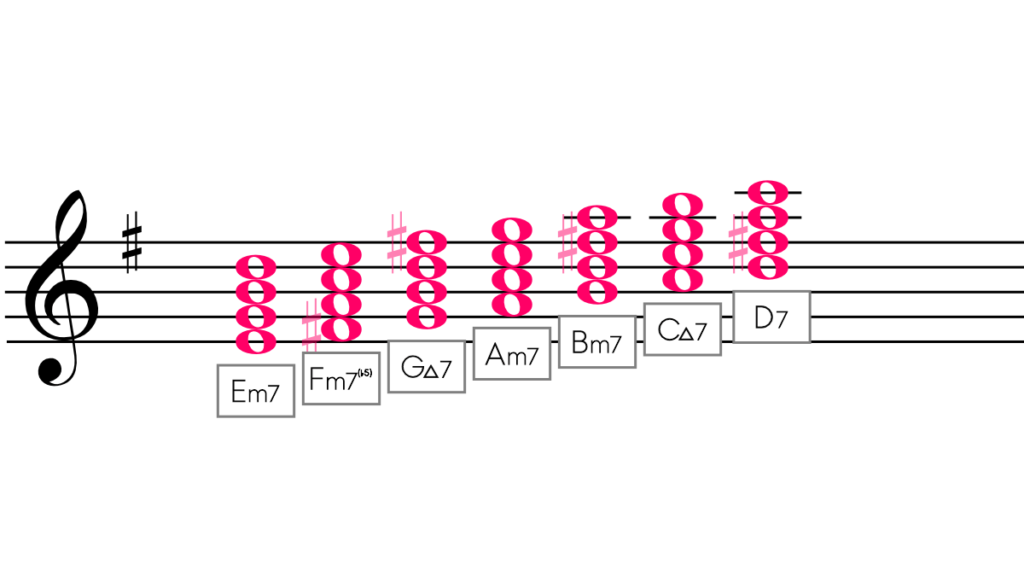

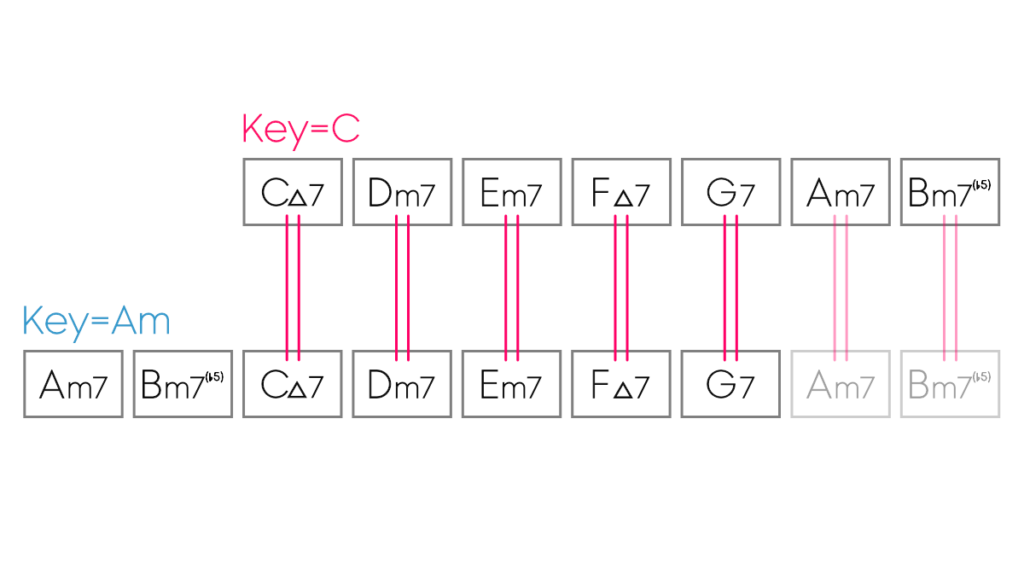

マイナーダイアトニックコードをディグリーネームに変換して抜き出してみました。

平行調を想定して考えると、メジャーのダイアトニックコードだけ覚えておけばマイナーのダイアトニックコードを導き出せるようになります!

なので、マイナーのダイアトニックを暗記する優先度は低いです。

詳しくは「平行調とは」の記事で解説しています!

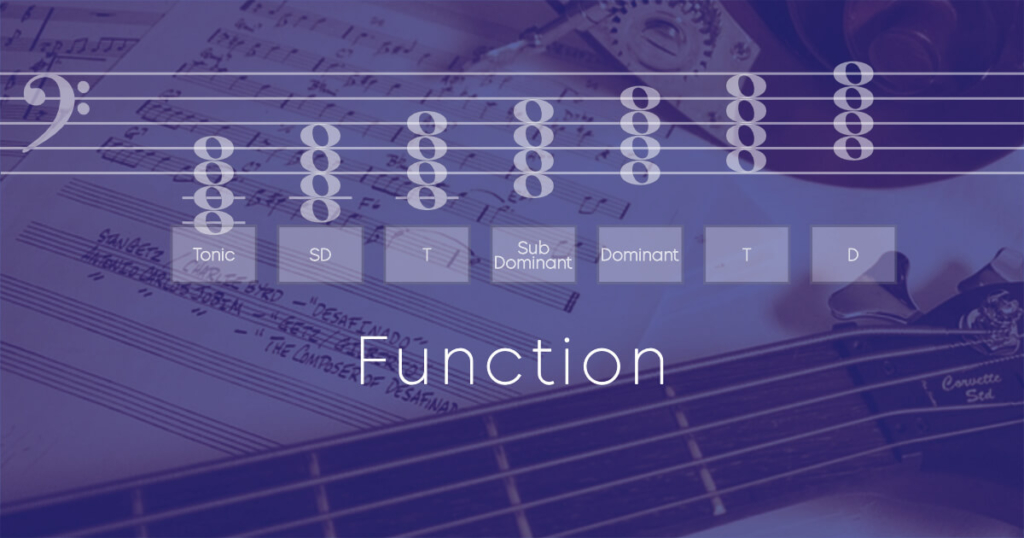

コードの機能(ファンクション)について

ダイアトニックコードの知識とあわせて勉強していただきたいのが「コードの機能(ファンクション)」です。

7つのダイアトニックコードには、それぞれに

- Tonic (トニック)

- SubDominant (サブドミナント)

- Dominant (ドミナント)

と呼ばれる特性=機能が備わっています。

必修科目なので、必ず身につけましょう!

コードの機能が理解できるようになると楽曲のコード進行を感覚的に先読みできるようになるので、初見の曲でもリアルタイムに演奏できるようになってきます!