こんにちは、ベース講師の高橋和明(@KAZUAKI_virgiL)です。

今回のテーマは、生徒さんからも質問の多い「ベースラインの耳コピの手順」についてです。

慣れないと聞き取りにくくて難しいベースの耳コピ作業。

それをスマホのアプリやパソコンのソフトを使って、簡単に行える方法があります!

この記事では題材としてMac用のDAW「Logic Pro X」を使用します。

iPhoneの「ハヤえもん」や「mimiCopy」などの同じ機能を持つものならどんなアプリでも応用できます。

スマホの方はこちら

音楽プレイヤーアプリ「ハヤえもん」による、スマホ一台で簡単にベースラインを耳コピする方法を記事にまとめました。

スマホからお越しの方は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

▶︎ベースの音だけ聴きたい!最強の耳コピ支援アプリ「ハヤえもん」

耳コピの準備

イヤホン・ヘッドホンを用意しよう

スマホやパソコンに標準搭載されたスピーカーでは、ベースの音域を満足に出力することができません。効率化を図るためにもイヤホンやヘッドホンを用意しましょう。

ヘタにモコモコする重低音重視のタイプよりも、音の解像度が高くてフラットな音色のものがオススメです。

僕が愛用しているのは以下の2種類。

定番中の定番。

SONY MDR-CD900ST

日本でレコーディングされたCD音源の大多数はこのヘッドホンで作られている。

それくらい有名なヘッドホンです。

あなたの大好きなアーティストも、ほぼ間違いなくこのヘッドホンを使用しています!

SONY MDR-EX800ST

上のヘッドホンの音色を、そのまま移植したようなイヤホン。

こちらも超有名!

上記の2種は、レコーディングからライブツアーの仕事まで、僕の生活を支えてくれる大切なモニターツールです。

ただ、どちらもプロ仕様の業務用でそれなりにお値段が張ってしまいます。

「ちょっと高いなぁ…」という方には、こちら。

PHILIPS SHE3900

友達に布教活動をしながら、僕自身プライベートでもお世話になっています。

ベースラインを簡単に耳コピする方法

それでは、実際にベースラインの耳コピの手順を紹介します。

今回はこちらの音源を題材にしてみましょう。

キーを#12してみる

音声データを#12、つまり1オクターブ高くして再生してみます。

オクターブが上がって、埋もれているベースラインが浮き彫りになります。

下記の作業はLogic Pro Xでの場合です。

ハヤえもんのようにつまみ1個でキーを+12できるアプリもたくさんあるので、自分に合うアプリを探してみて下さい。

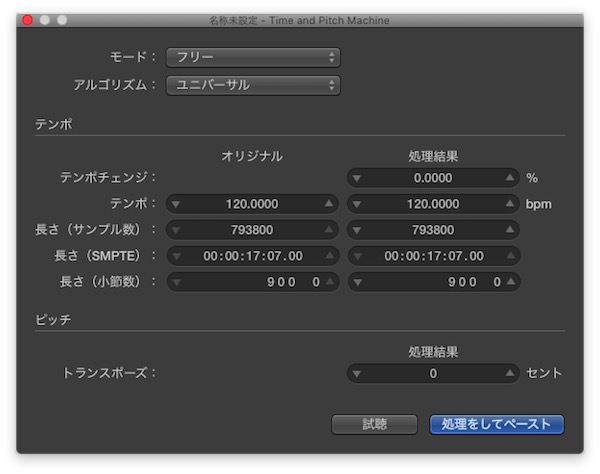

Logic Pro Xでは《Time and Pitch Machine》という機能を使います。

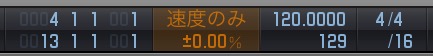

Logic作業画面。下段。

オーディオファイルのリージョンを指定した状態で「ファイル」を選択し、

「機能」の中にある「Time and Pitch Machine」を表示させます。

表示されていない場合はこちらを参考にしてみてください。

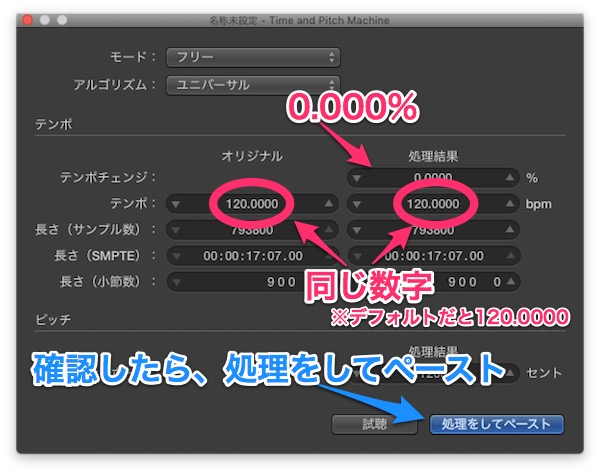

Logic Pro XでTime and Pitch Machineを表示させ使用する方法項目を開くと、下の画像のような画面が表示されます。

ピッチの欄にあるトランスポートの数値を変更しましょう。

100セントで半音(#1)の計算なので、1オクターブあげるために「1200セント」に設定します。

この段階ではテンポチェンジは「0.0000%」のまま。

テンポはオリジナルと処理結果が同じ数字であることを確認してください。

デフォルトの状態では120bpmに設定されています。

上記を確認したら、ウィンドウ右下にある「処理をしてペースト」をクリックします。

ちなみに、この状態で「試聴」を押してもテンポに関する設定が反映されずに再生されてしまう場合があります。

なので、気にせずにペーストしてしまいましょう。

成功すると、下のような音源が完成します。

いかがでしょう。

これだけでもベースラインがかなり聴きやすくなっていると思います。

本来の1オクターブ上であるギターの音域で演奏されているので、一度ベースラインを捉えてしまえば見失うことはないはずです。

こちらは最初の音源です。

※2017/10/06追記

通りすがり様よりコメントを頂きました!

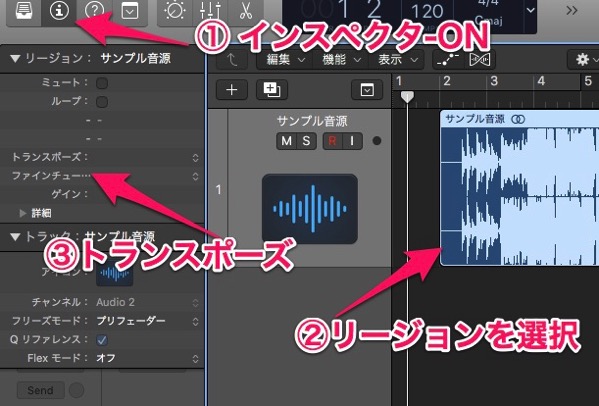

Logic Pro X v.10.3.2より、リージョンインスペクタからオーディオのトランスポーズを行うことが可能になりました。

これは…すごい!

インスペクタの欄にあるトランスポーズの項目から+12を選択することで、オーディオを1オクターブあげて再生することができます。

情報提供、ありがとうございました!

テンポを遅くして再生してみる

ベースの音が聞き取りやすくなったので、音を採譜するために再生速度を下げてみましょう。

Logic Pro Xでは《Varispeed》を使用します。

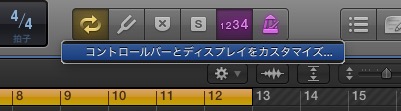

画面上部のコントロールバーを右クリックして「コントロールバーとディスプレイをカスタマイズ…」を表示させます。

LCDの欄を「カスタム」に変更して、「Varispeed」の項目にチェックを入れます。

詳しい説明についてはこちらをご覧ください。

Logic Pro X: Varispeed を使ってオーディオの速度とピッチを変更する

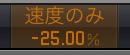

上記の設定で、コントロールバーに速度を変更するためのメニューが追加されました。

この数字を上下にドラッグすることで速度を変更することができます。

もちろん直接数値を打ち込んでも構いません。

あんまり遅くし過ぎても逆に聞き取りにくいと思うので、今回は-25%くらいに設定してみました。

すっげぇ聴きやすい!

いかがでしょう。

最初の音源と比較してみてください。 耳コピ、できそうな気がしませんか!

1音ずつでもわかったら記録する

コピー中に楽譜を覚える必要はありません。

音を探すことだけに意識を集中させましょう。

そして、1音でも分かったらメモするようにしましょう。

五線譜でもTAB譜でも構いません。

自分がその音を思い出せる形で、記録していきましょう。

慣れてくると

最初は- 音源を#12する

- 再生速度を落とす

慣れてくると、原曲のままでも耳コピが可能になってきます。

さらに鍛えていくと初めて聴く曲でも瞬時にベースラインを真似して弾けるようになってきます。

耳コピは決して難しいものではありません。

1音1音、ゆっくり丁寧に探し出してみましょう。