こんにちは、ベース講師の高橋和明(@KAZUAKI_virgiL)です。

先日、生徒さんからこんな質問を頂きました。

Question

「オルタードスケールがどうしても覚えられないんですけど!」

…確かに。

「ジャズっぽさを出したいならオルタードフレーズだよ!」

なんて言葉を、あちらこちらでよく耳にすると思うんですけど。

いざそれを試してみると、ものすごく難しいんですよね。

alter(オルター)[動詞]: 変える、改造する

その名の通り、改造されたかのような特殊すぎるオルタードの音階。

僕もジャズを始めた頃、オルタードスケールの覚え方にはものすごく苦労した記憶があります。

今回の記事では、オルタードスケールの分かりやすい覚え方についてお話してみたいと思います。

オルタードスケールを覚えよう

例えば。

Key=Cにおいて、G7からC△7に向かうコード進行上で扱うことのできるGオルタードスケール。

▶︎ドミナント・モーションについて

ルートの半音上(G#)でメロディックマイナースケールを弾くんだよ!

とか。

ルートの半音下(F#)で1度を半音あげたメジャースケールを弾くんだよ!

とか。

先人たちがいろんな覚え方を掲げてくれていると思うんですけど。

この覚え方をすると、頭の中でのルートに対する度数の解釈が曖昧になって理論的な考え方ができなくなります。

大体、どうしてGのスケールを覚えようとしてるのにF#を頭に描かなきゃあかんねん!

めんどくさいやん!

オルタードスケールが覚えにくい理由

例えば。

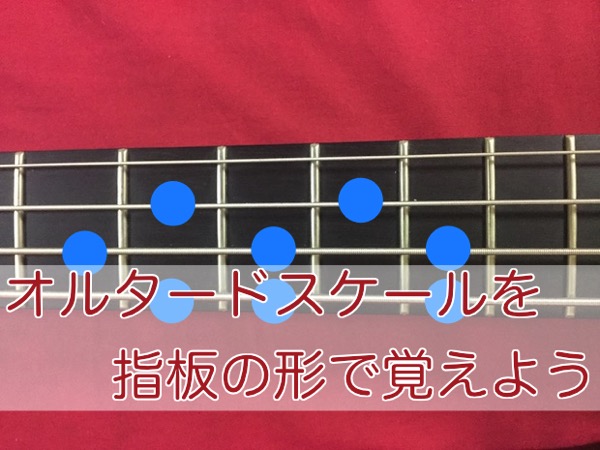

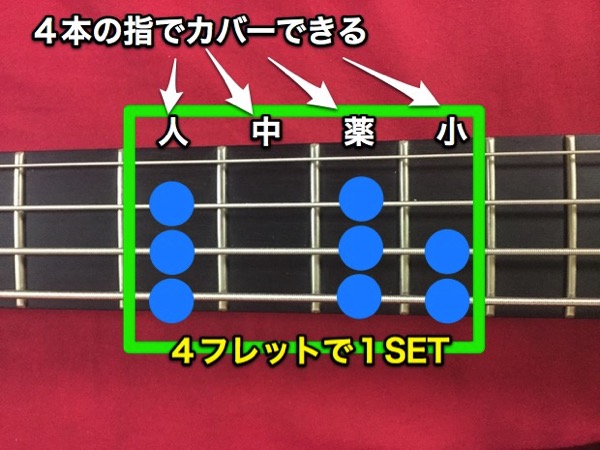

こういう基本的なスケールって、指4本で4フレットぶんを扱う形が多いんですね。

つまり。

ポジションを移動しなくて良いんです。

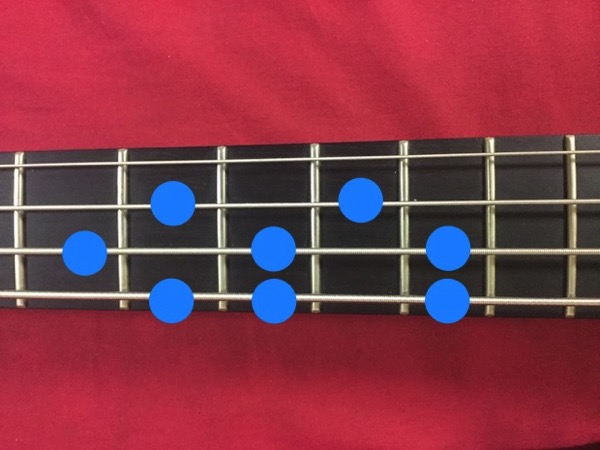

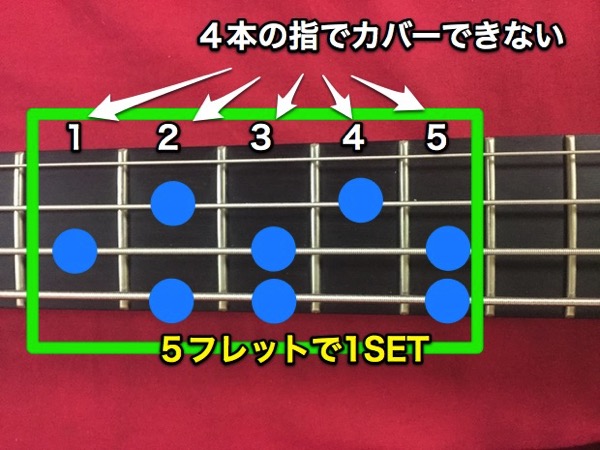

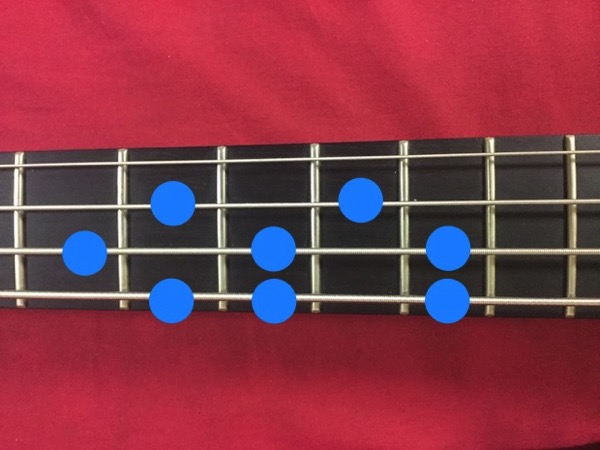

一方、オルタードスケールの形はこちら。

じゃん。

幅がね。

5フレットぶんなんですよ。

つまり。

1フレットぶんのポジション移動が必要になるスケールなんです。

これが覚えにくい要因の一つでしょう。

オルタードスケールの基本形を受け入れるためには、

まず初めに「スケールは4フレット感覚で収まるもの」という概念を捨てる必要があります。

オルタードスケールの解説

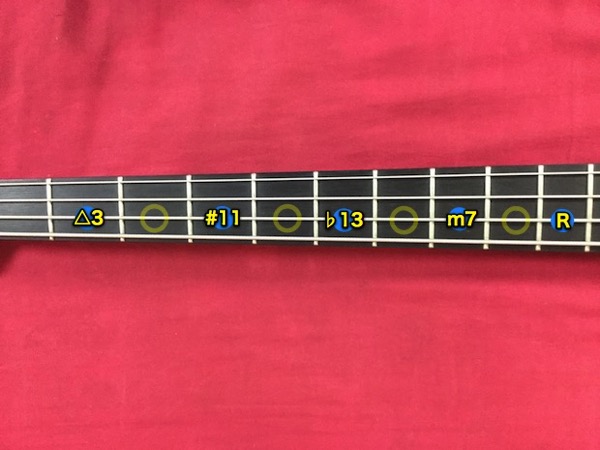

オルタードスケールは構成音は以下の7音。

R、♭9、#9、△9、#11、♭13、m7

何これ(´・_・`)

これをスケールと呼んでいいのだろうか。

メジャースケールの構成音をことごとく外した音。

まさにオルター(改造)。

覚え方

それでは、覚えやすいように読み解いていきましょう。

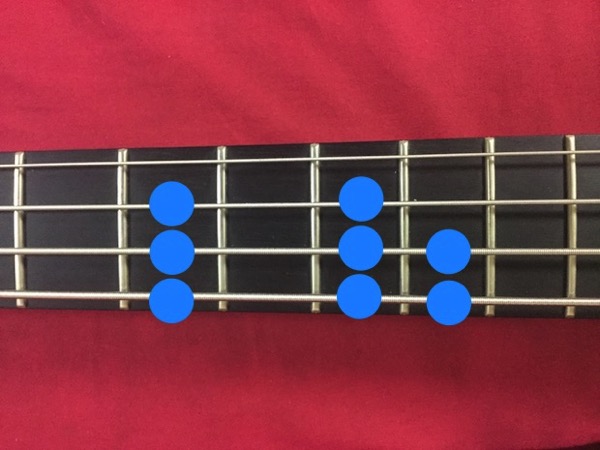

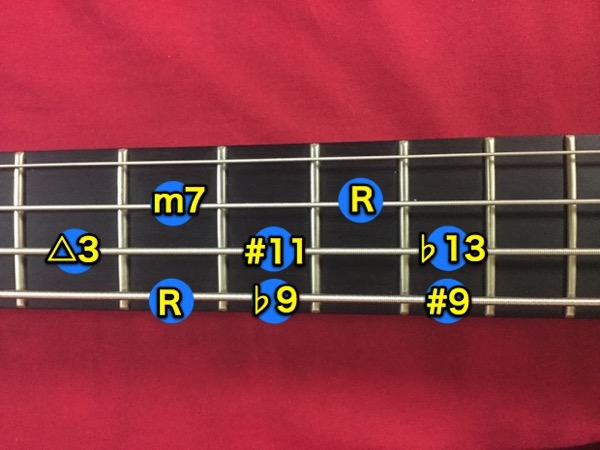

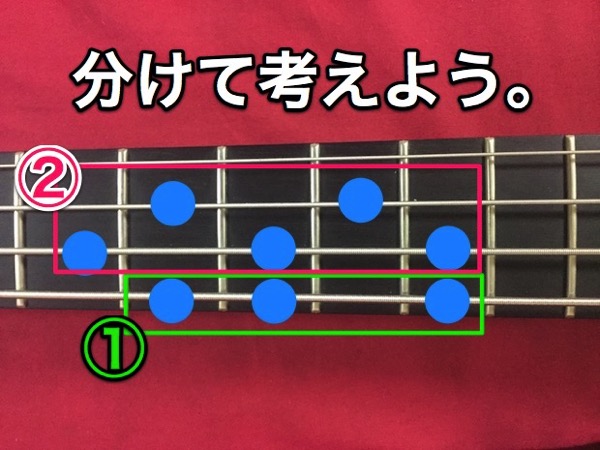

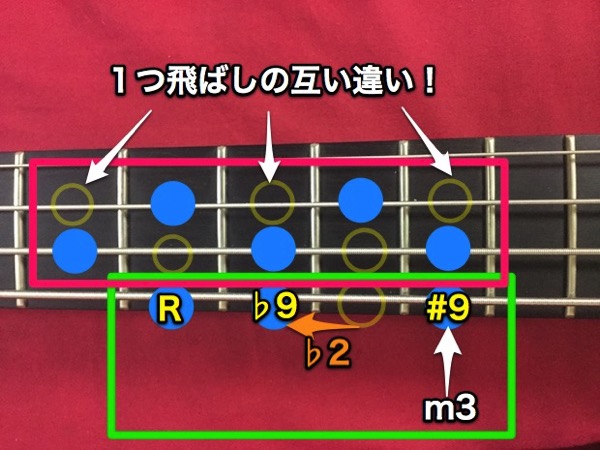

分かりやすいようにルートの弦とそれ以外の弦に分割して考えます。

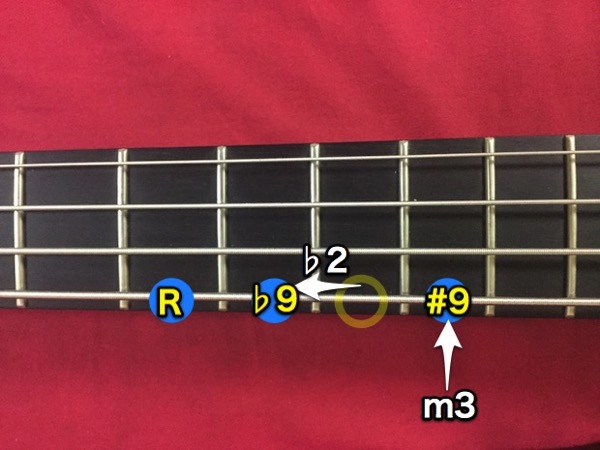

まずは下段です。

マイナースケールの基本形から「2度を♭させた」形です。

もしくはフリジアンスケールの1度から3度までの形です。

大切なのは

2度が♭(フラット)している。

という点ですね。

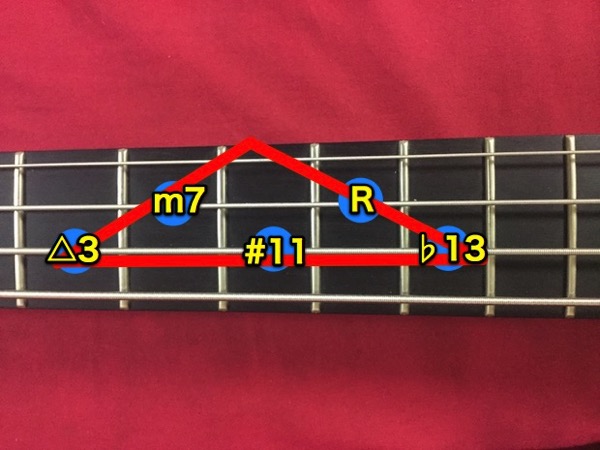

次に上段です。

音の配置は三角形です。

ちなみに三角形の頂点にはオクターブ上の△3の音が配置されています。

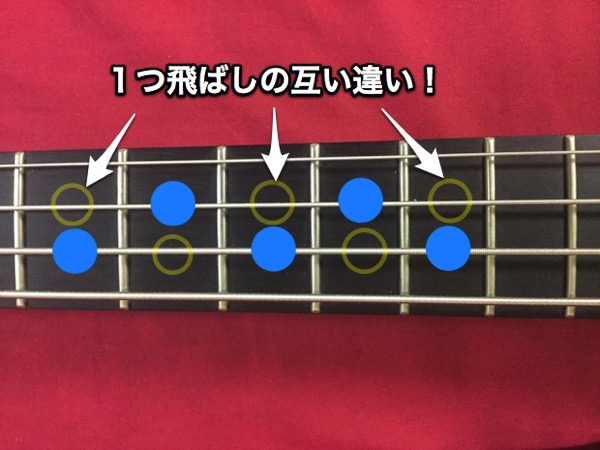

三角形の正体は一つ飛ばしの互い違い。

音がM字型に並んでいます。

一本の弦上に音を配置すると。

なんと△3からオクターブ上のルートまで、全て1フレット飛ばしの全音階。

大切なのは

△3からは全部1フレット飛ばし。

という点になります。

まとめ

それでは、上記のポイント2点を抑えてもう一度オルタードスケールの形を見てみましょう。

どどん。

最初はマイナースケールの2度がフラットした形。

m3度の次は△3度。

△3度から先は全音階。

読める!読めるぞぉ!

いかがでしょう。

要点を読み解くと、オルタードスケールの形が理論的に見えてきましたね!

大切なのは、ルートに対する度数をしっかりと把握することです。

度数を頭の中で描くためには、指板上の形を覚えるのはとても有効な方法だと思います。

オルタードスケールをしっかりマスターして、もっともっとジャージーな演奏で魅せてやりましょう!