テンションについて

テンションとは

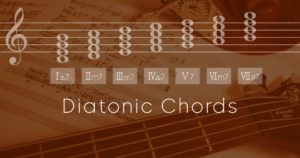

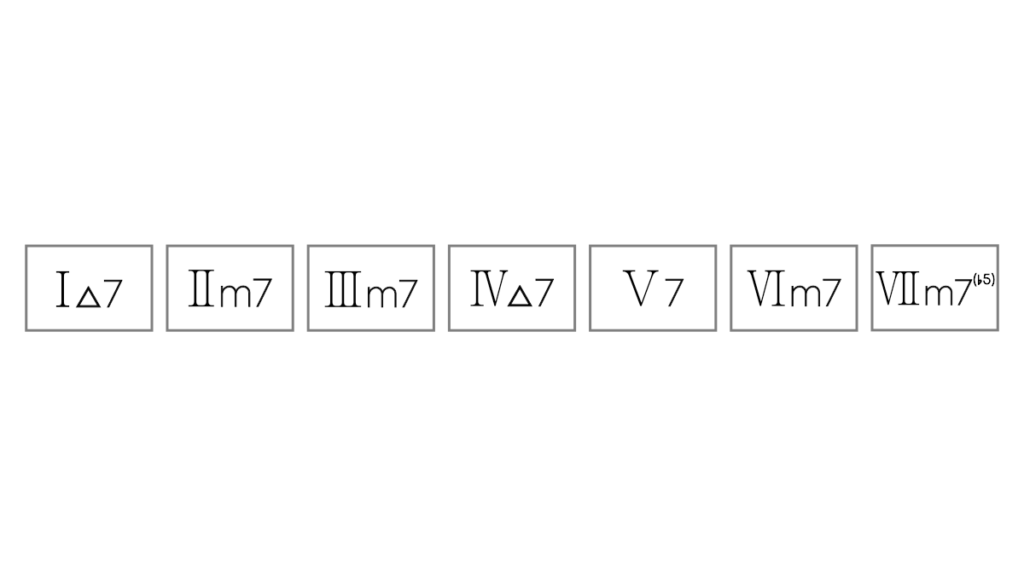

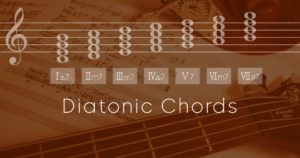

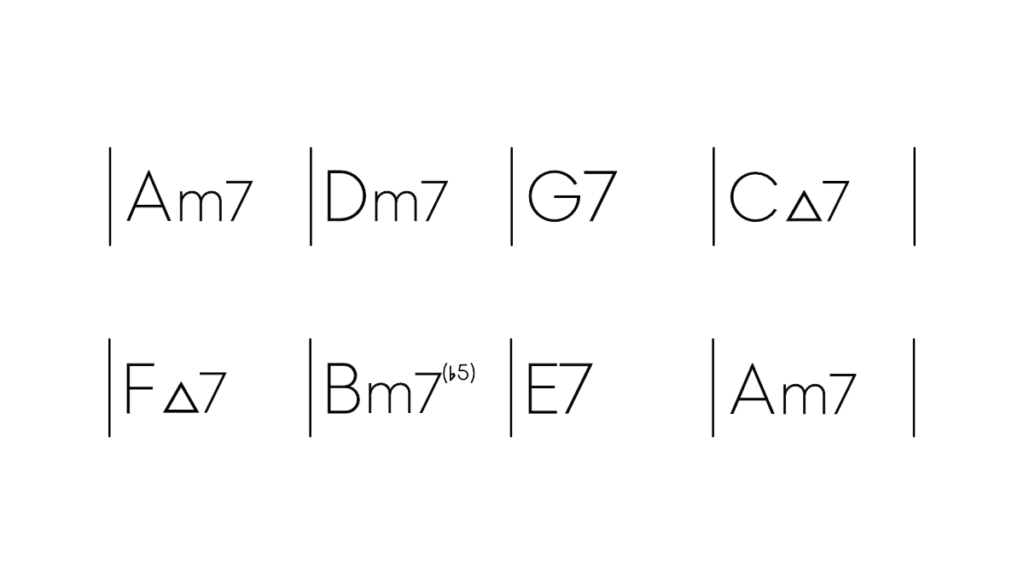

「ダイアトニックコードについて」の記事で

「スケールの音を1音飛ばしで重ねると、コード(和音)が完成するよ!」

というお話をさせていただきました。

このお話には続きがありまして――

え、まじですか。

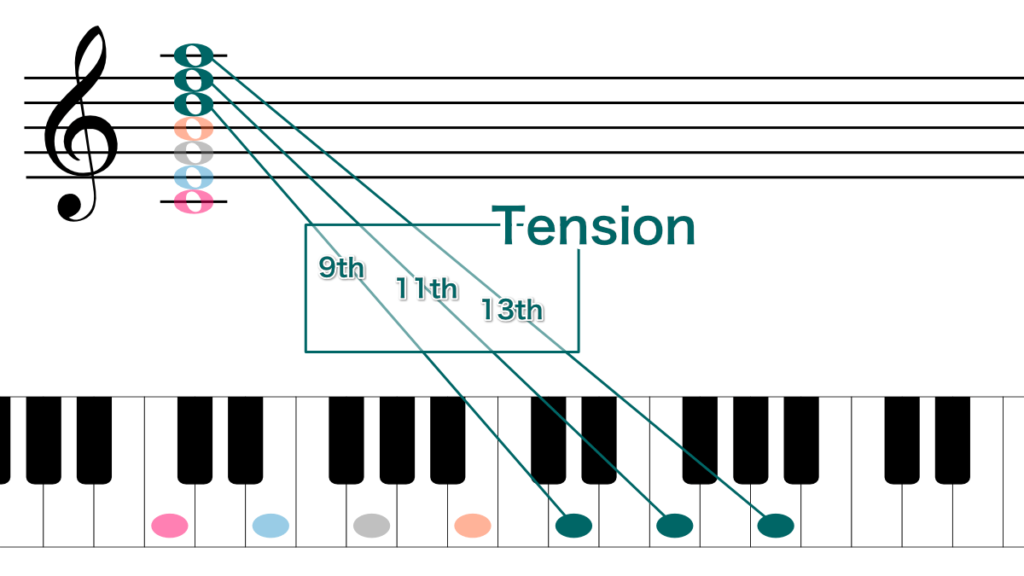

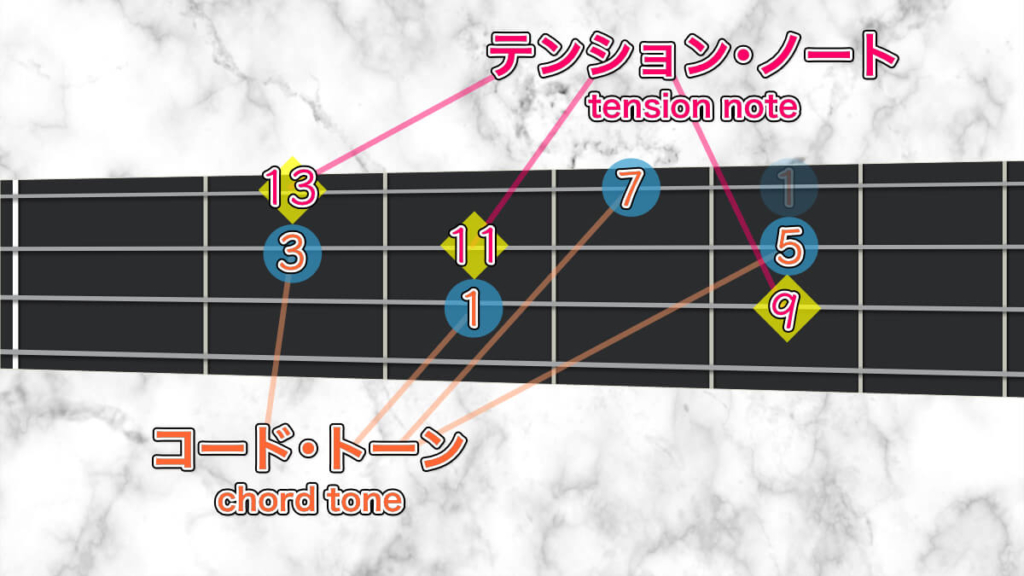

四和音の上に、さらにスケールの音を1音飛ばしで追加していくことができます。

このようにコードトーン(四和音)の上に追加される音が、テンションの基本概念になります。

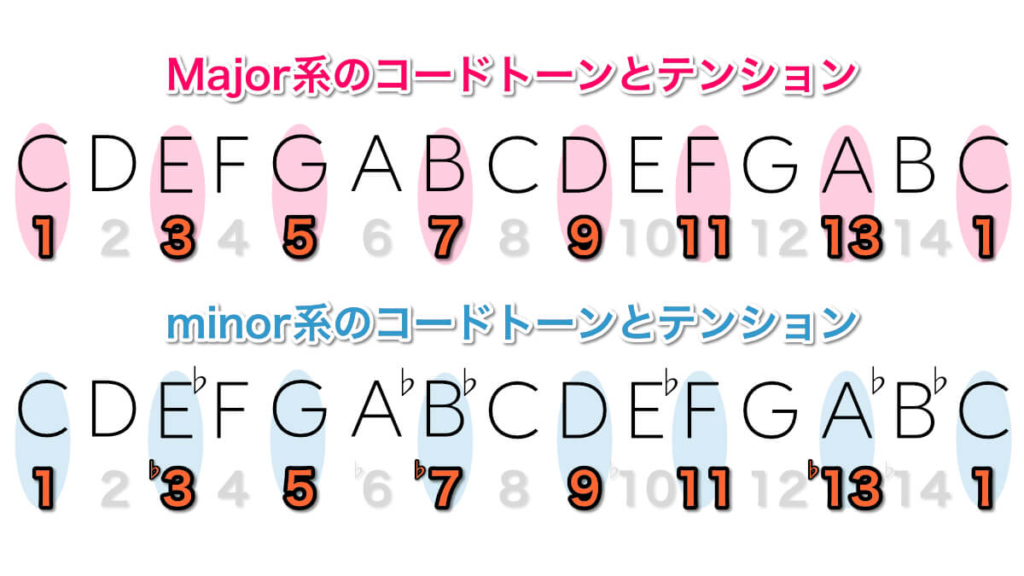

ひとつ飛ばしで重ねていくと、15thの音で1st(Root)の音に戻ります。

なので、テンションとして重ねられるのは9th, 11th, 13thまでの音になります。

こちらが1度, 3度, 5度, 7度を重ねたC△7のサウンドです。

そして、こちらがC△7の上に9度のテンションを重ねたC△7(9)の響きになります。

おぉ、ちょっとオトナ感。

コードトーンのうえにテンションを重ねることで、よく言えばお上品・悪く言えばふわふわと濁ったサウンドになります!

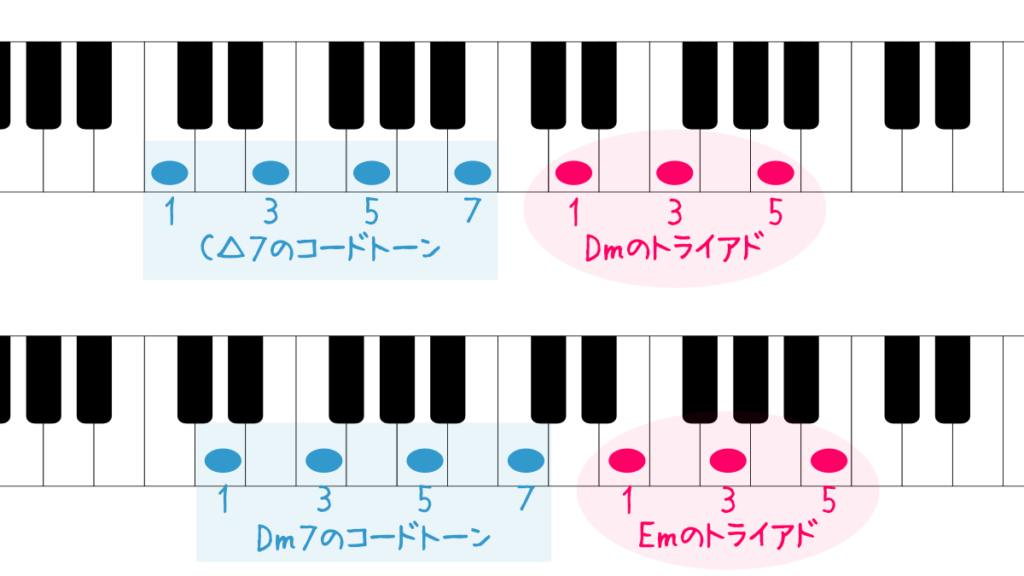

テンション = ダイアトニックの次の音のトライアド

コードトーンの上に乗るテンションは、

ダイアトニックコードの次の音のトライアド

になります。

これは実用的な考え方ではないので「知ってるとたまに助かる豆知識」のひとつとして紹介します。

あくまで参考までに。

ダイアトニックコードの知識はありとあらゆる場面で役に立ちます!

7thはテンションノート?コードトーン?

「コードトーンの上に重ねるのがテンション」というルールに従うなら、トライアド(三和音)視点で考えると7thはテンションノートという扱いになります。

理論書によっては

「7th, 9th, 11th, 13thの4種類がテンションだよ!」

と説明されているものもあります。

これはプレイヤーの「四和音(セブンスコード / テトラッド)」の使用頻度による解釈の違いです。

三和音をメインに扱っている人から見れば、7thコードは異端のテンションコード。

一方で四和音を日常的に扱っている人から見れば、7thはごくごく当たり前なコードトーンのひとつになります。

BASS NOTEでは

・四和音までがコードトーン

・9th, 11th, 13thがテンション

と定義しています!

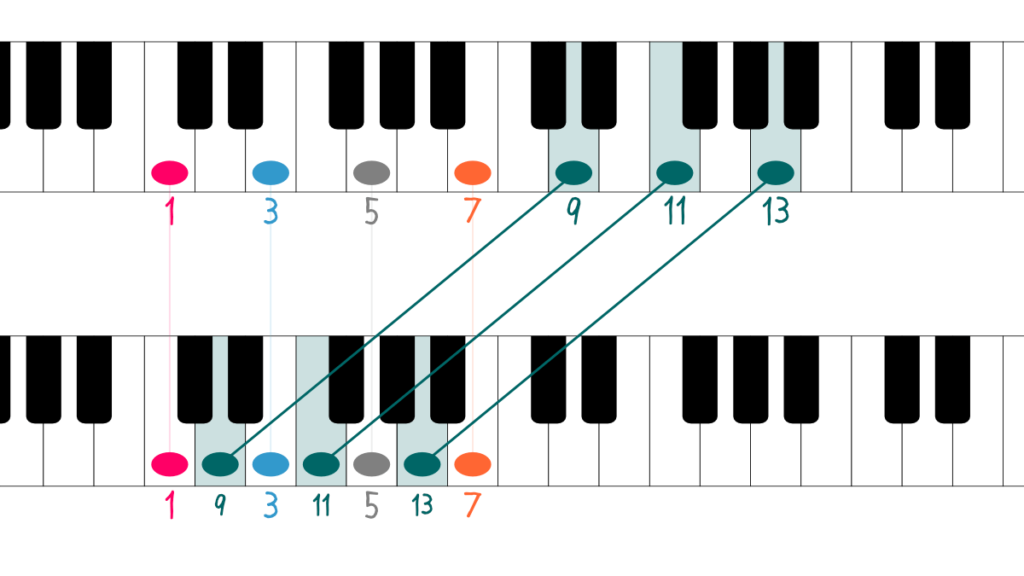

スケール = コードトーン+テンション

テンションの勉強のついでに、あわせて頭の片隅に覚えておいていただきたいのが

スケール = コードトーン+テンション

という計算式です。

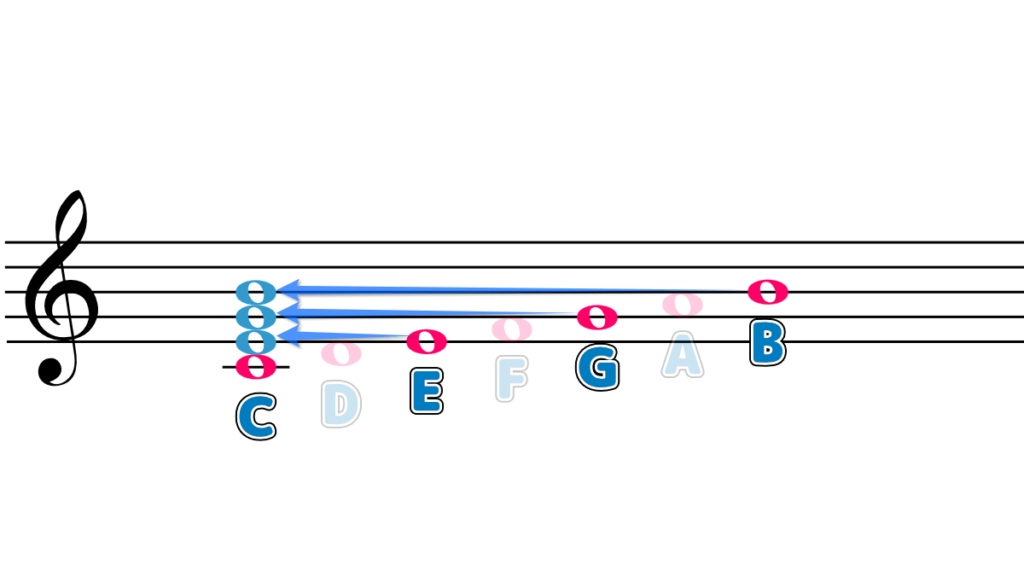

例えば、こちらのCメジャースケール。

これはC△7のコードトーンに9th, 11th, 13thのテンションを加えてあげることで完成するスケールです。

Cメジャースケールは、C△7から派生したスケールであると言えます!

コードドーン+テンションで完成するスケールの例

「m7」コードのコードトーンに、9th, 11th, 13thを足すとドリアンスケールという配列が完成します。

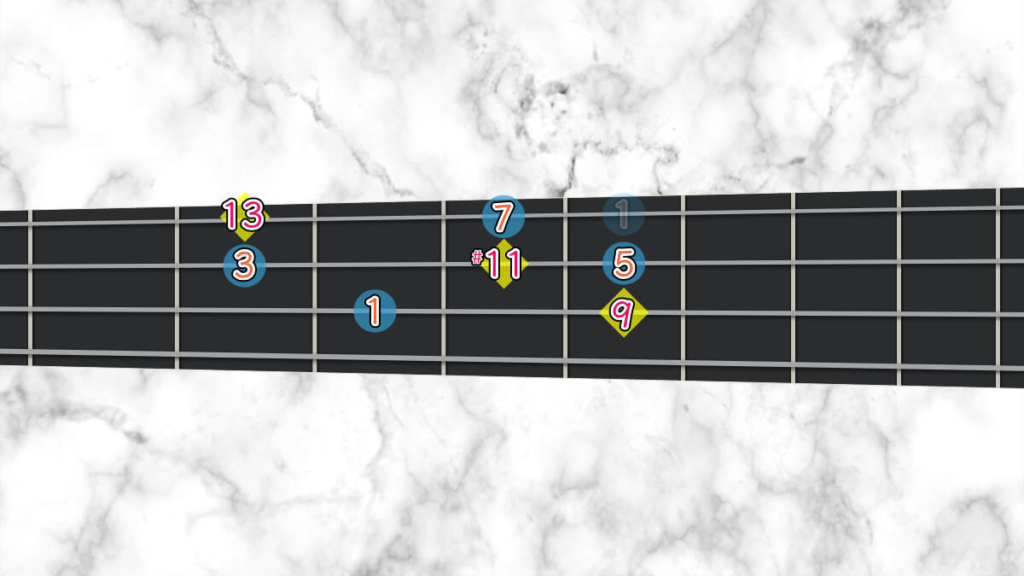

こちらのリディアンスケールなら「△7」コードのコードトーンに9th, #11th, 13thを足すと完成します。

ほかにも

- フリジアンスケール

m7のコードトーン + ♭9th, 11th, ♭13th - ミクソリディアンスケール

7のコードトーン + 9th, 11th, 13th - ロクリアンスケール

m7(♭5)のコードトーン + ♭9th, 11th, ♭13th

などなど、コードトーン+テンションの式でスケールを覚えてあげると、スケールを象徴する美味しい音を上手に使えるようになるので便利です!

丸暗記よりも理論的に覚えたほうが忘れにくいのでオススメです!