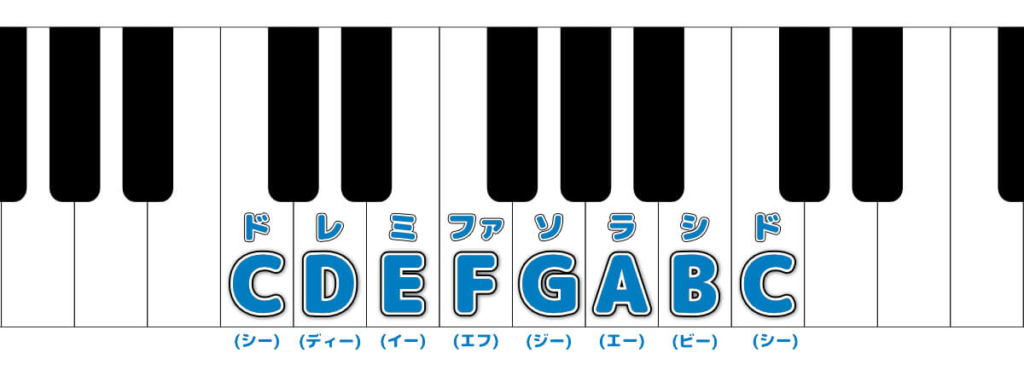

初めて楽器の世界に足を踏み入れた人には、なかなか馴染みのない「CDEFGABC」というアルファベットの音名。

これは、ドレミファソラシドを言い換えた言葉になります。

意味は同じです。

『Aマイナー』とか『Fコード』という呼び方を、一度は聞いたことがあると思います!

音楽の世界――、とくに楽器の界隈では「ドレミファソラシド」という呼び方は滅多に使いません。

音名を指すときは「CDEFGABC」というアルファベットを使って会話をします。

音名をアルファベットで分かるようになれば

世界中のミュージシャンと共通言語で会話が出来るようになります。

楽譜が見つからない曲も自由に演奏できるようになります。

一生使い続ける知識なので、ちょっとだけ頑張って覚えてみましょう!

ドレミファソラシドをアルファベットで覚えよう

まずは黙って丸暗記だッ!!!

……え、あの、説明とかないんですか?

まずは何も考えずに覚えてください!

これがすべてです!

脳筋!ふぁいっ!

冗談抜きに、音名に関しては「こういうものだ」と思って丸暗記する以外にありません。

これとまったく同じ感覚で「ドはC」「レはD」と決まっているので大人しく従って覚えるしかありません。

読み方は普通のアルファベットの読みで「シー,ディー,イー,エフ,ジー,エー,ビー」です。

- 使うアフファベットはA〜Gの7つ

(ドレミファソラシの7音ぶん) - ドがC

- Aはラ

この3点だけしっかり覚えておけば、あとは使っているうちに自然に頭に入ってくると思います。

「ドレミファソラシド〜♪」の音程で「CDEFGABC〜♪」と歌って覚えちゃいましょう!

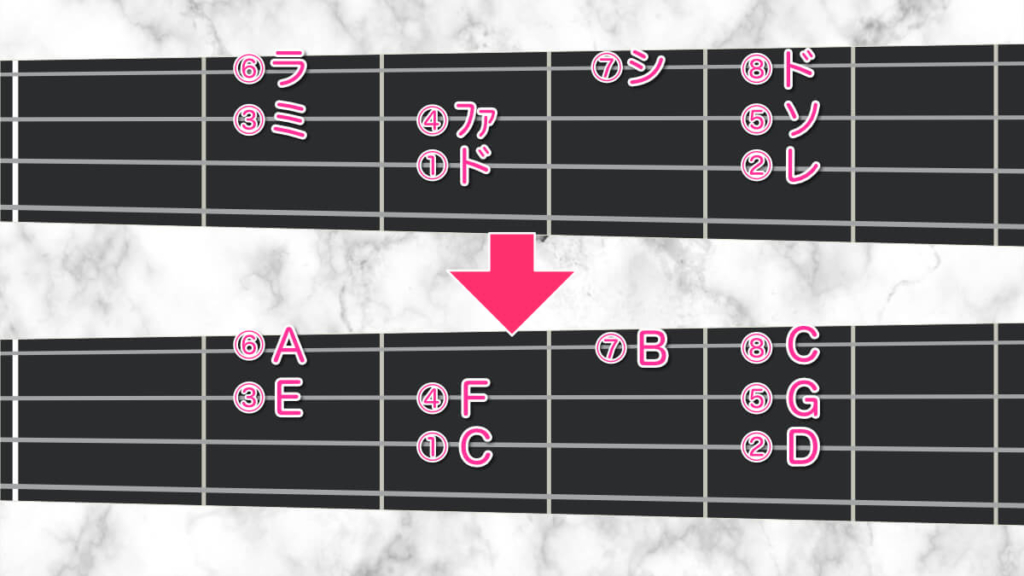

指板で覚えるドレミとCDE

指板で見るとこんな感じ。

実際に楽器でメジャースケールを弾きながら「CDEFGAB」の音とその位置を確認してみてください!

音名に関する雑学

ドレミファソラシドはイタリア語

Do Re Mi Fa Sol La Si

僕たちが子供の頃から使ってきた「ドレミファソラシド」は、イタリア語の音名なんです。

日本語では「ハニホヘトイロハ」になります。

小学校の頃の音楽の時間に、「ト短調」とか「ハ長調」とか聞いたことがあると思います!

あれです!

CDEFGAH

ドイツ語では「ツェー, デー, エー, エフ, ゲー, アー, ハー」ですね。

クラシック畑の方や吹奏楽経験者の方には、馴染みのある音名だと思います。

CDEFGAB

音楽の世界で標準で使われている「CDEFGAB」はアメリカ・イギリス式。

ちなみに、アメリカ本国でも普通の人は我々と同じように「ドレミファソラシド」を使って会話しているそうです!

どうしてド=Cなの?

なんでCから始まるんですか?

一言でまとめると「本来の音楽の基準はA(ラ)だったけど、時代の流れのなかで軌道修正されたから」です。

その大元の起源を辿ってみると

- 「赤ちゃんの産声の高さがAだから」説

- 「古代ギリシャの旋律の基準がAだったから」説

- 「男性の発声できる最低音がγ(ガンマ=G)で、その1音上のAを基準にしたから」説

などなど、諸説ありなんですけども。

世界の世界でA(440Hz)が重要な音であることは間違いありません。

分かりやすいところだと、オーケストラのチューニングは440Hzを基準に合わせます。

「ピ・ピ・ピ・ピーン♪」でおなじみの時報の音も440Hzです。

ギターやベースのチューナーも、デフォルトでは440Hzが基準に設定されています。

それから長い時間を経て、17世紀以降には

「やっぱりC(ド)をスタートにしたほうが明るい響きで使いやすいんじゃね?」

ということでCから始まる音階が標準になっていきました。

現代の五線譜でも、中心の音はCになっています。

音楽史は”諸説あり”だらけの世界なので「ふ〜ん、そうなんだ」くらいに思っておいてください。