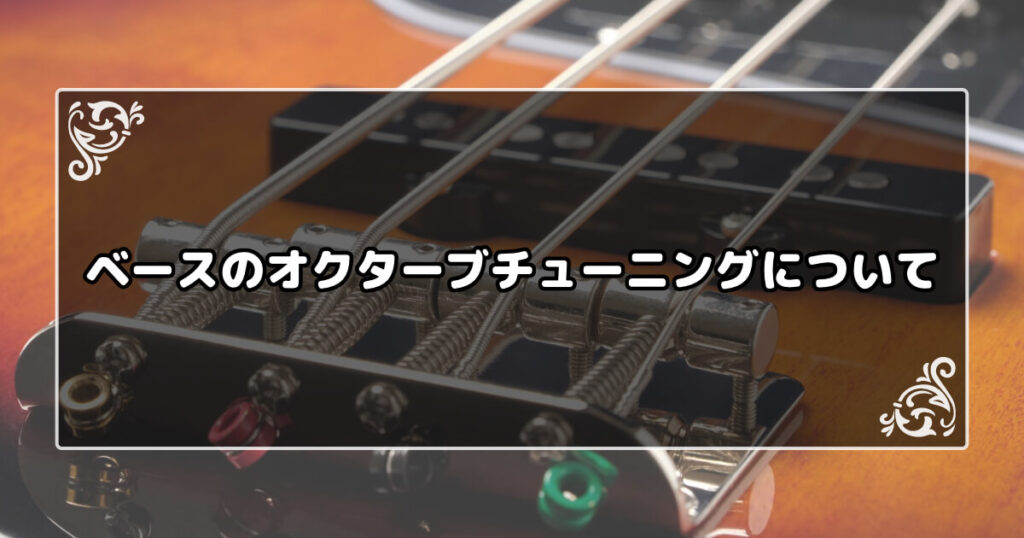

今回のテーマはこちら!

「ベースのオクターブチューニングを合わせてみよう!」

自分のベースのオクターブチューニングの誤差、ちゃんと調整していますか?

オクターブチューニングとは

オクターブチューニングって何ですか?

これはフレットのある楽器の宿命なんですけども。

いくら開放弦で正確にチューニングを合わせても、弦のテンションやネックのバランスなどの関係でハイフレット側になるにつれてピッチに誤差が生じてくるんです。

これが「オクターブチューニングがズレている状態」です。

- 「開放弦のチューニングは合っているのに、フレットを押さえると音がズレる…」

- 「12フレットより上の音を弾くと、なんだか不協和音になる…」

そんなときは、オクターブチューニングを確認してみましょう!

オクターブチューニングがズレているデメリット

オクターブチューニングが正しく合っていないと、アンサンブルをぶち壊す原因になってしまいます。

音楽の土台を支えるベースのチューニングが不安定だなんて、そんな事故を起こすわけにはいきません。

- ネックの反りを直したとき

- 弦高を調整したとき

- 今までとは違うゲージの弦を張ったとき

このような場合にはとくにチューニングが狂いやすいので、必ずオクターブチューニングを確認するようにしましょう。

ベースのオクターブチューニング合わせ方

オクターブチューニングの合わせ方はとっても簡単。

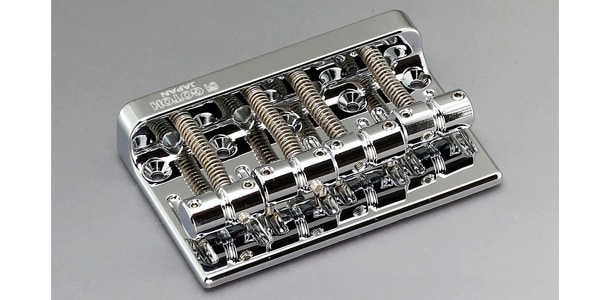

ブリッジのサドル部分を微調整してあげることで、ハイフレット側のチューニングの誤差を調整することができます。

① 開放弦でチューニングを合わせる

まずは開放弦の実音と12フレットのハーモニクスを使って、いつも通りにチューニングを合わせます。

メンテナンスのときは、可能なかぎり精度の高いチューナーを使用するようにしましょう!

オススメは±0.1セントの超高精度を誇るKORGのGA Custom。

コンパクトなボディと視認性の高い3Dビジュアル・メーター。

プロ仕様のストロボ・モードを搭載していながら価格は3,000円台。

一度使うと、メンテナンス用にはコレ以外考えられません!

記事の写真では、GA Custumの前機種にあたるKORGのPitchblack PORTABLEを使用しています。

あとから購入したGA Customのほうが圧倒的に取り回しがよくて愛用しています!

② 12フレットの実音で音程を確認する

開放でのチューニングを終えたら、次に各弦の12フレットを押さえて音程を確認します。

できるだけ優しく押弦するのがコツです!

強く押さえると、それだけで#(シャープ)してしまう可能性があります!

この状態だと、G弦12フレットの実音がすこし高いことが分かります。

ここを調整してみましょう。

③ サドルを調整する

ブリッジのお尻側にあるサドルのネジを、ドライバーを使って微調整します。

一般的なモデルは、プラスドライバーで調整できます!

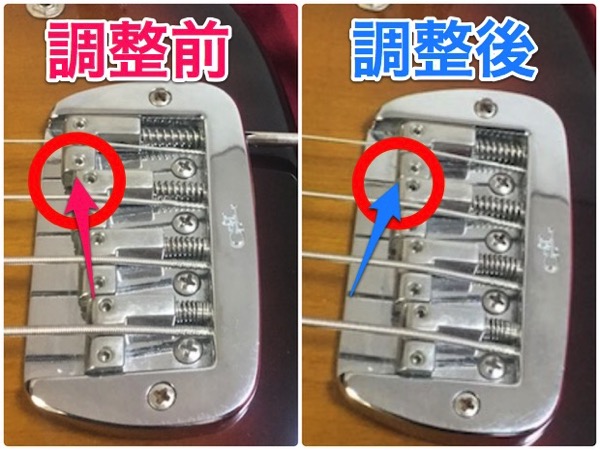

- ネジを締めてサドルをエンドピン側に動かすと音が低くなります。

- ネジを緩めてサドルをネック側に動かすと音が高くなります。

今回は音が高めだったので、ネジを締めて音を下げてあげます。

ネジを少し回す

↓

開放をチューニング

↓

実音を確認

↓

ネジを少し回す

コツは臆病になること!

少しネジを回すたびに確認してあげると、失敗せずに調整することができます!

面倒臭いですが、この工程が大切です!

サドルが動かしにくいときは

サドルがスムーズに動かないときは、弦のチューニングを緩めてからネジを回してみましょう。

弦をダルダルの状態にすると、スプリングにかかる負荷がなくなるのでサドルが動きやすくなります。

弦を緩めてからサドルの調整を行い、そのあとでもう一度チューニングを合わせて確認作業を行いましょう。

④ オクターブチューニングの確認

ばばばばん!

G弦の開放の音程と12フレットの実音の音程の誤差がなくなりました!

これがオクターブチューニングが合っている状態です。

調整前と後のサドルの比較です。

弦の劣化やネックの状態などによって、オクターブチューニングが安定するバランスは変わってきます。

自分のベースにとって最適な状態を見つけてあげましょう。

気温や湿度が変化する季節の変わり目には、一度オクターブチューニングを確認することをオススメします!

オクターブチューニングに関する補足

各弦の調整が済んだら、必ず追加で2〜3回は低音弦から順番にオクターブチューニングを確認するようにしましょう!

一度弦のテンションのバランスを崩す作業をしていることになるので、当然ほかの弦のチューニングも不安定になっている可能性があります。

必ず!絶対に!

調整後にはすべての弦のオクターブチューニングを確認するようにしましょう!

オクターブチューニングが合わないとき

- 弦が劣化している

- ネックが大きく反っている

- 弦高が高すぎる

- ナットと弦のゲージが合っていない

- 楽器そのものの精度が悪い

このような場合だと、いくらサドルを調整してもオクターブチューニングが合わない場合があります。

何度調整してもオクターブチューニングが合わないときは、まずは楽器全体のコンディションをチェックしてみましょう!

メンテナンスのプロの方に相談することも検討しましょう!

ベースのオクターブチューニングに関するまとめ

- 開放弦で正確にチューニング

- 12フレットの実音の音程を確認

- ❶と❷に差が出たらサドルを動かす

以上がオクターブチューニングの手順になります。

- ネジを締めてサドルをエンドピン側に動かすと音が低くなります。

- ネジを緩めてサドルをネック側に動かすと音が高くなります。

確認に確認を重ねて、精度を高めていきましょう!

単独で演奏するときも。

バンドで合奏するときも。

我々奏者にとって、ピッチの精度は命です。

チューニングが正確だと、和音の響きがより豊かになります。

比較的簡単に行えるメンテナンスなので、必要な方はぜひ挑戦してみてください!