指板上の視野が広いってどういう状態ですか?

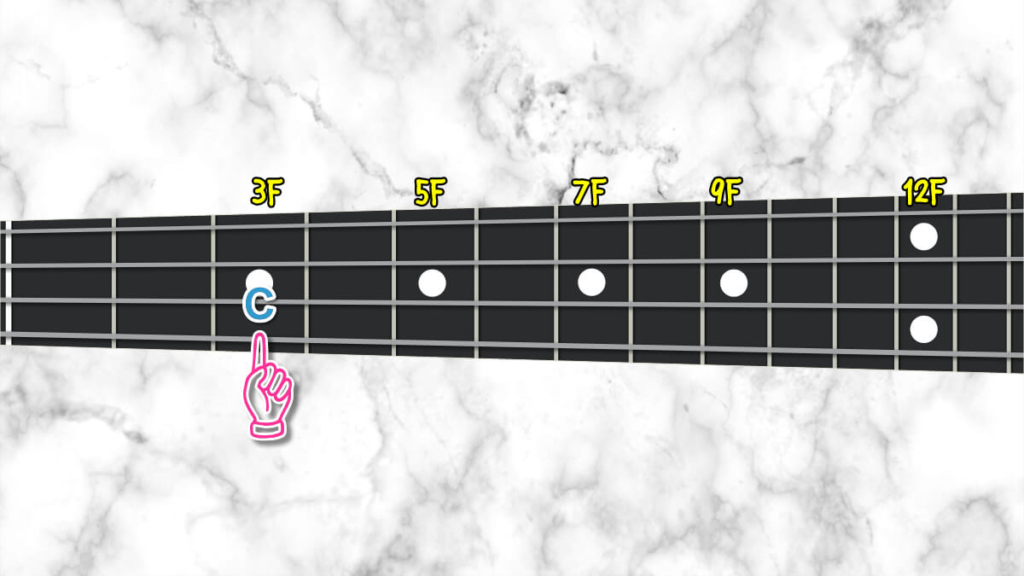

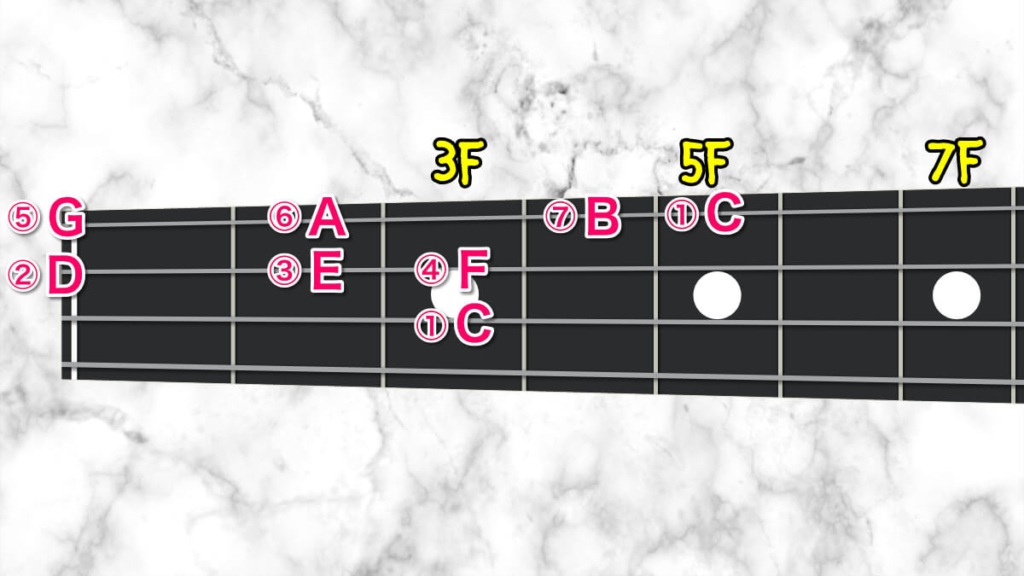

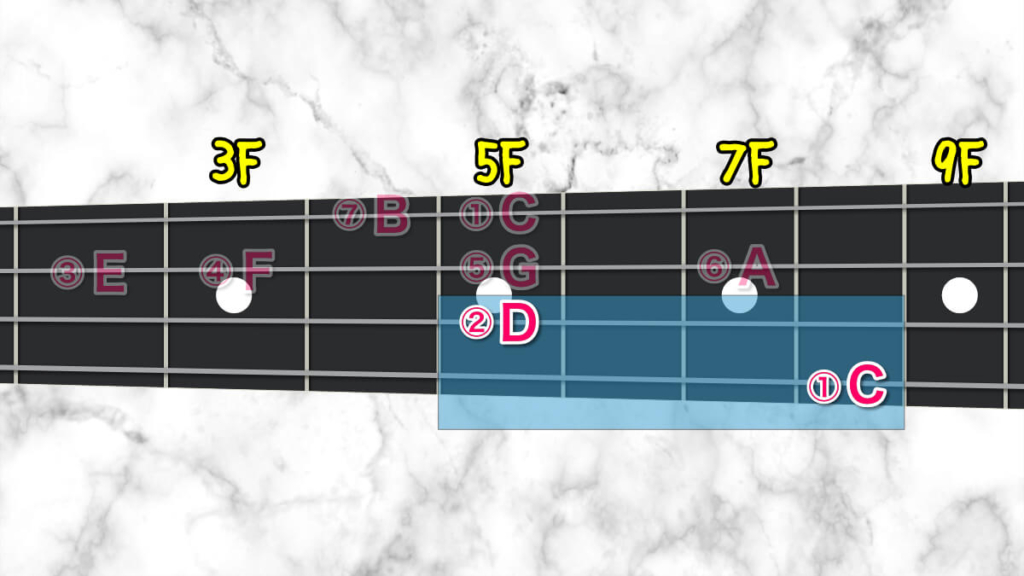

例えば、3弦3FのCを左手の中指で押さえた場合。

皆さんはどのくらい指板が見えているでしょうか。

「ドレミを弾いてみてください」と言われたら、どんなふうにスケールを思い浮かべますか?

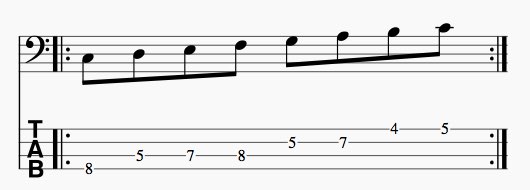

もっともオーソドックスなのは、この形だと思います。

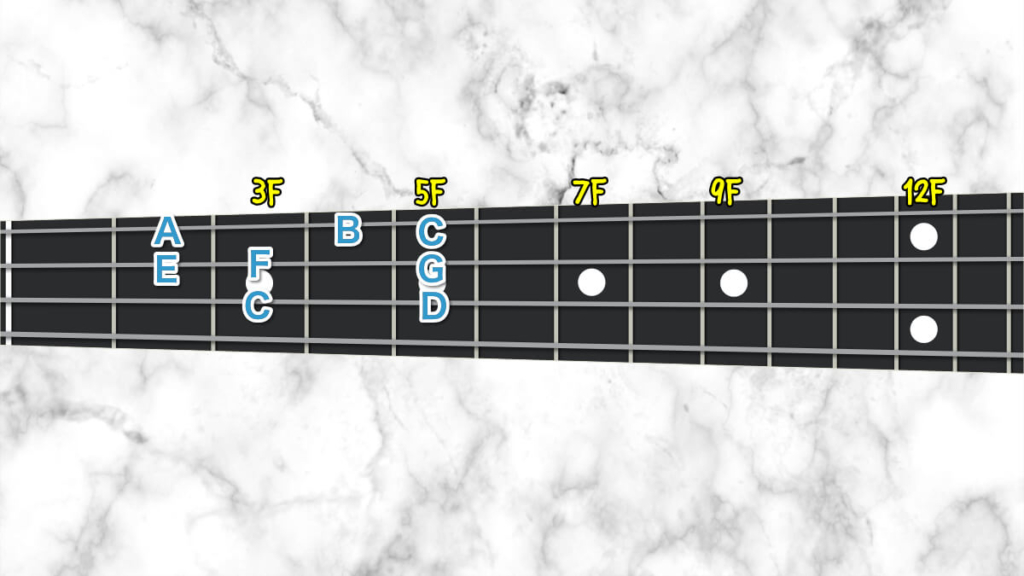

これがですね、

じゃじゃん。

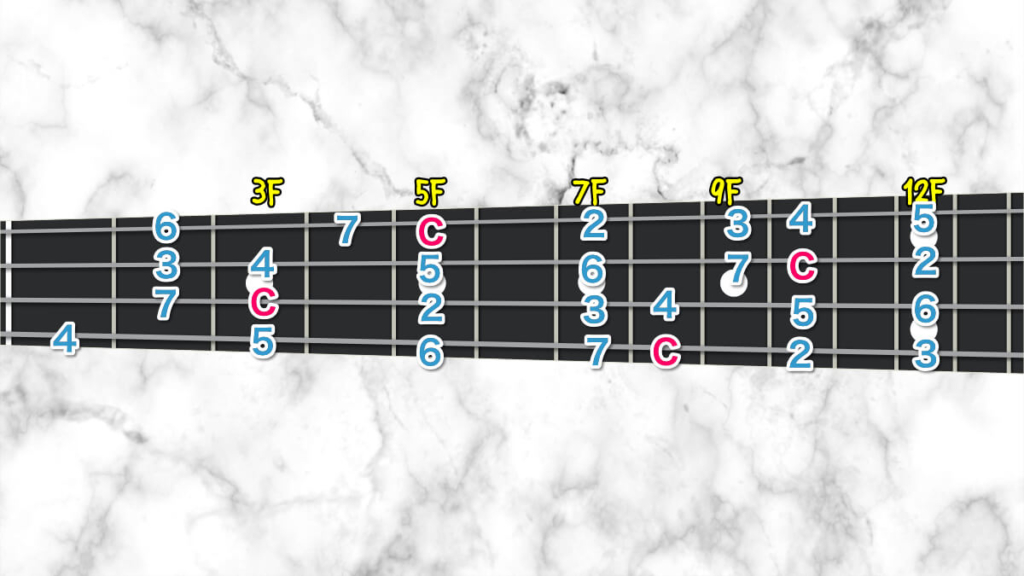

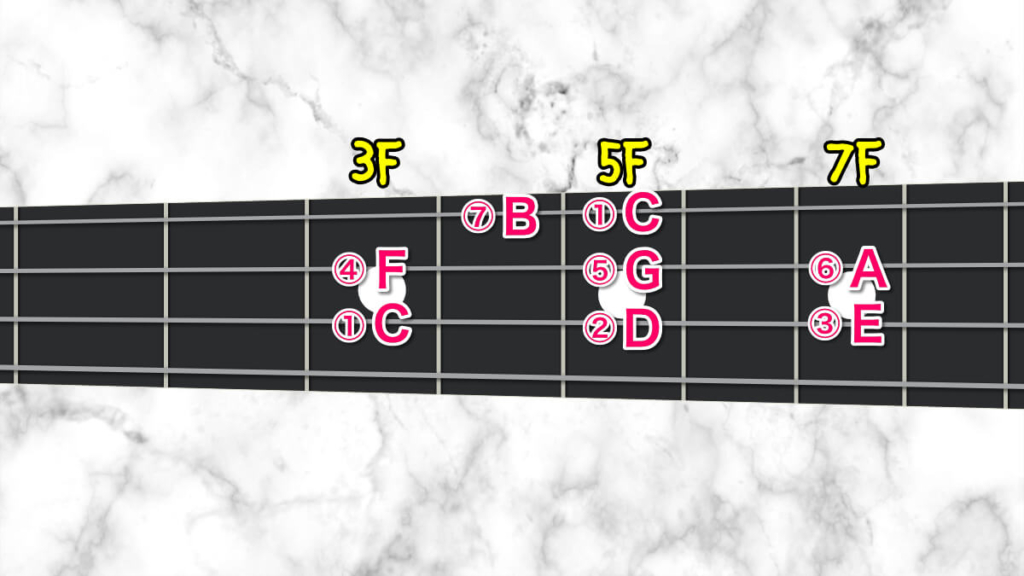

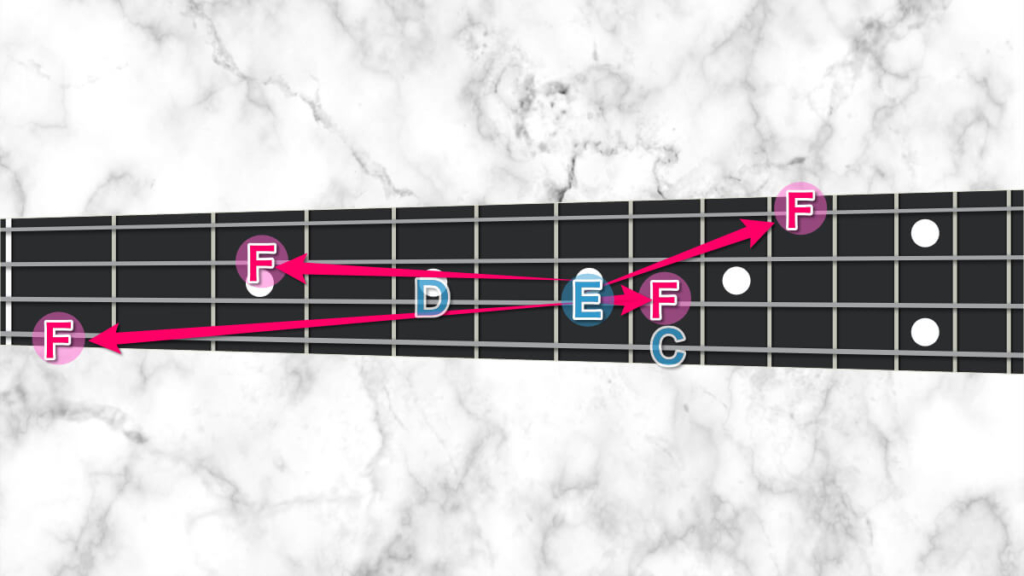

僕はこんな感じで指板は見えています。

指板上を縦横無尽に演奏できるのは、このように音を把握できる範囲(視野)が広いからなんです。

こんな感じで指板上を把握できるようになるためには、いくつかの練習が必要になります。

指板上を自由に演奏できるようになる方法

1.スケールの形をたくさん覚えよう

まずはいろんな運指でスケールを弾けるようになりましょう!

この記事では、数ある運指の中から実戦で使いやすいスケールの形をいくつか紹介します!

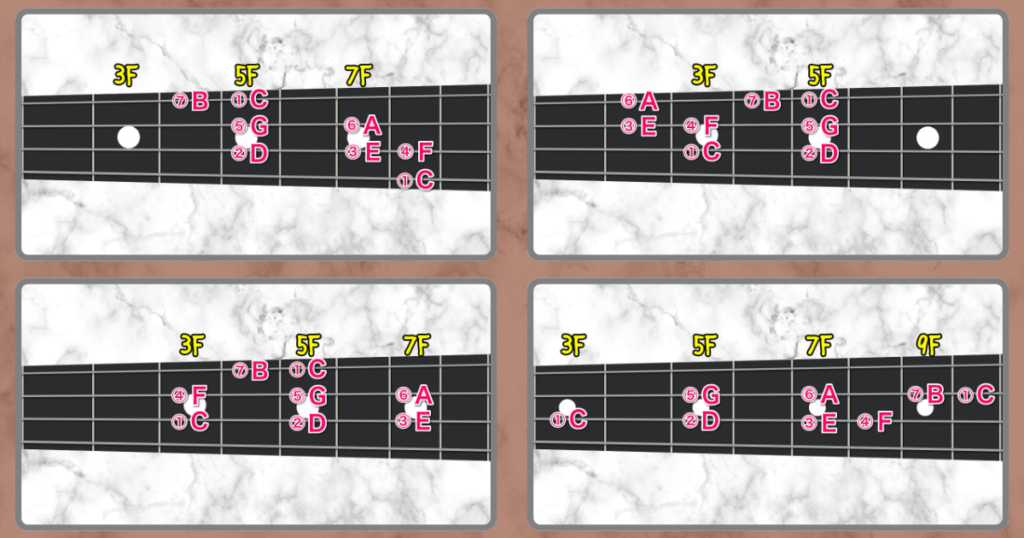

例① 中指ルートの形

まずはオーソドックスな形から。

すべての基本にして、すべての元凶。

大体のプレイヤーは最初にこの形を覚えてしまうせいで「4フレット1ブロック」という呪縛がかかり視野が狭くなってしまうのです。

手のポジション移動が少ないので超実戦向きのフォームですが、この形だけ覚えてしまうと視野が4フレット幅にとらわれてしまいがち!

5フレット幅以上を利用するスケールの形を覚えて、指板の視野を広げてみましょう!

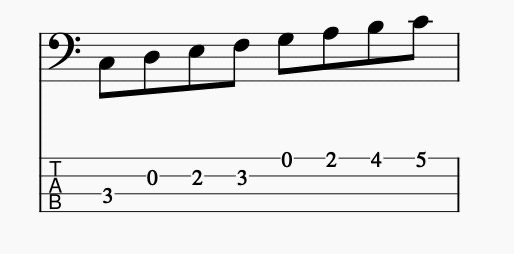

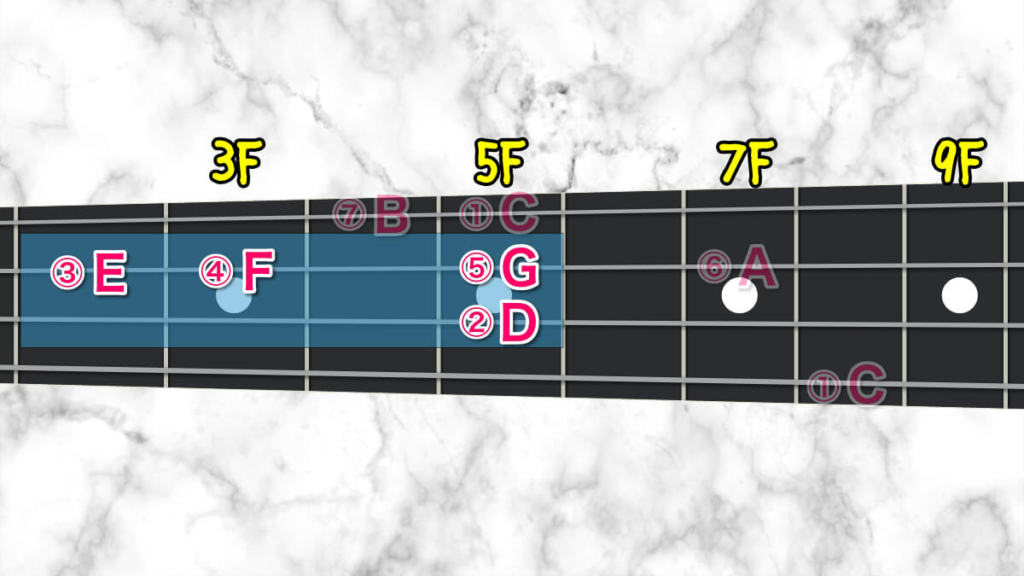

例② 小指ルートの形

小指でルートを押さえて、そこから上向きに展開していくフォームです。

ハイフレット側へのスケール展開には慣れていても、ローフレット側に広がっていく形になると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

G弦4フレットのBの音は人差し指で押さえます!

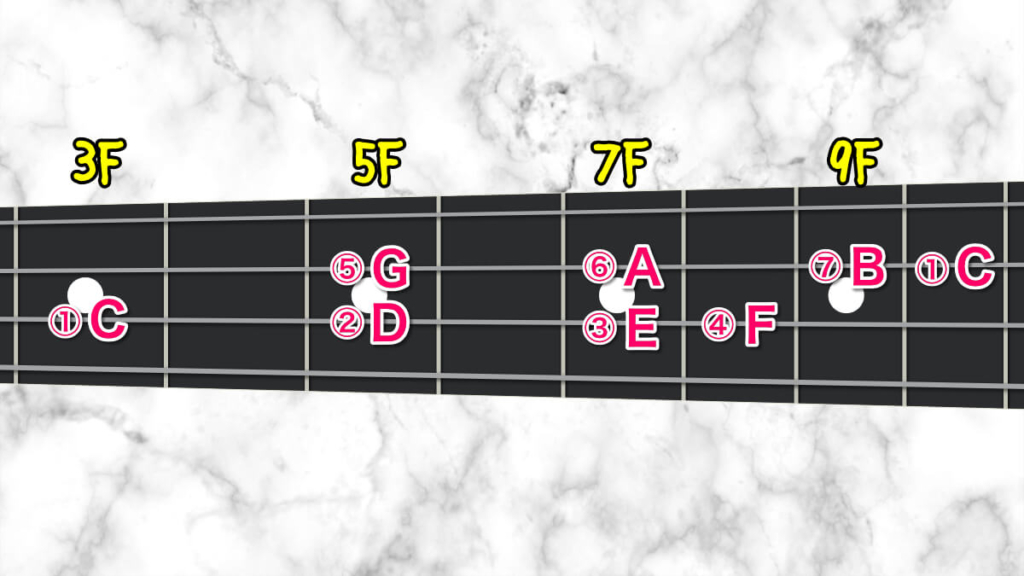

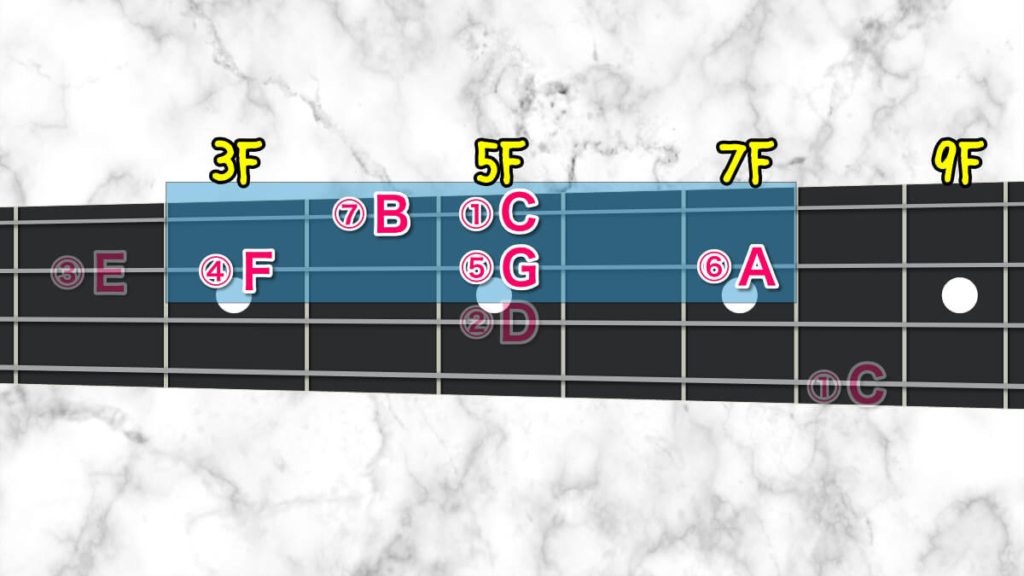

例③ 人差し指ルートの形その1

こちらは人差し指でルートを押さえてポジション移動なしで演奏する形。

1度、4度は人差し指。3度、6度は小指で押弦します。

指を開く練習にも効果的!

例④ 人差し指ルートの形その2

覚えていると便利な縦に広がったフォームです。

1度と2度の間、また5度と6度の間は人差し指をスライドさせて演奏します。

このとき、スライド感を出さずに通常の運指と変わらない発音になるように意識してピッキングしてみてください。

自分の得意なポジションへの移動、オクターブをまたいだフレーズの演奏、指板の制御範囲の拡大などなど。

あらゆる面で応用できる便利な指です。

実際の演奏のなかでも多用できるフォームなので、しっかり練習してみましょう!

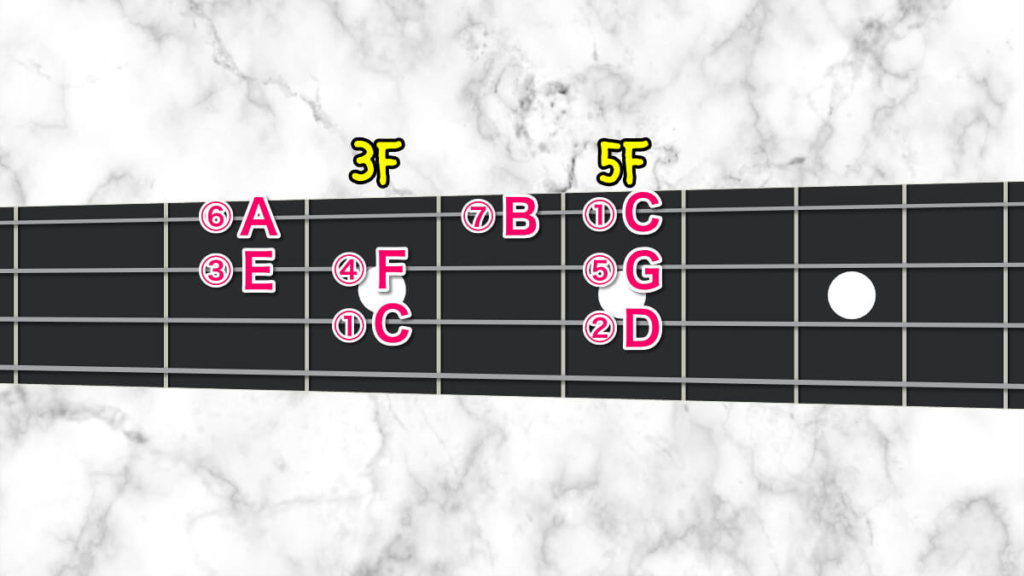

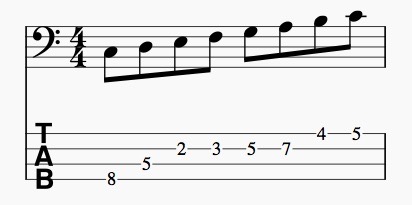

例⑤ 開放弦を混ぜた形

こちらは開放弦を混ぜたフォーム。

アップライトベースを演奏するときには、このフォームが基本形になります。

2.複数のスケールを融合させる

この記事の目的は、あくまで指板上の視野を広げることです。

「メジャースケールの形をたくさん覚えました!」で終わりではありません。

覚えたスケールを融合して、指板上の視野を拡大していきましょう!

着地先の度数がわかっていれば、そこから複数のスケールの形を複合できるようになるはずです。

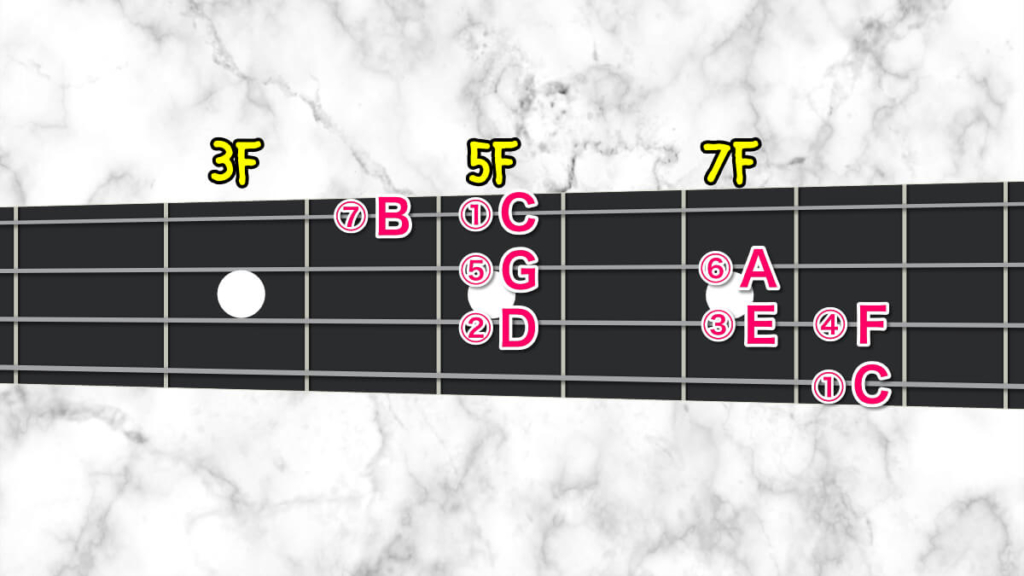

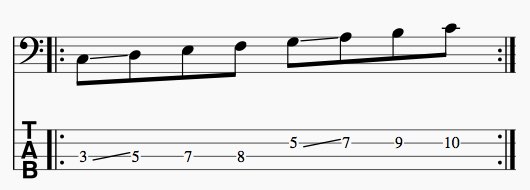

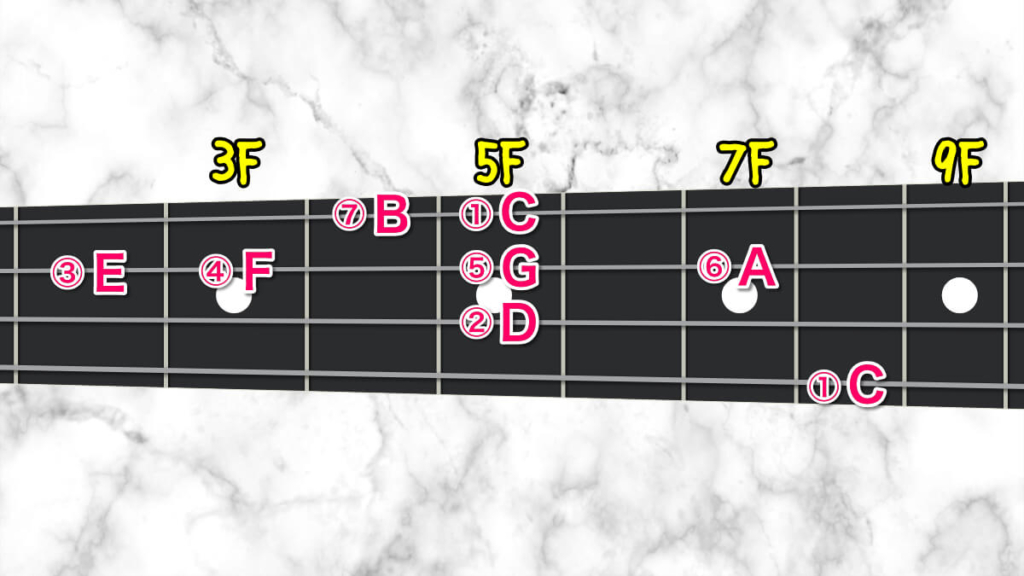

じゃじゃん。

2フレットから8フレットまでを豪快に使ったCメジャースケールです。

ぱっと見ると複雑な運指ですが、やっていることはとっても単純!

この記事の前半で解説した各種スケールの形を融合しているだけなのです。

分解してみましょう。

ここだけ切り抜くと、小指ルートの形で演奏しています。

ここだけ見ると中指ルートの形。

オーソドックスな形のメジャースケールです。

2度のDの音でスケールを連結させて、他のスケールの指使いにシフトチェンジしている感覚です!

Fからは人差し指ルートの形を採用。

このように、頭の中で切り替えられる「運指の分岐の引き出し」を増やしていくことで指板上の視野・演奏の自由度が広がってきます。

度数の位置関係をしっかり覚えながら、スケールを融合してみてください!

いろんなスケールの形を頭の中で複合できると、それだけ指の着地先がたくさん見えてきます!

指板の可視化を進める練習

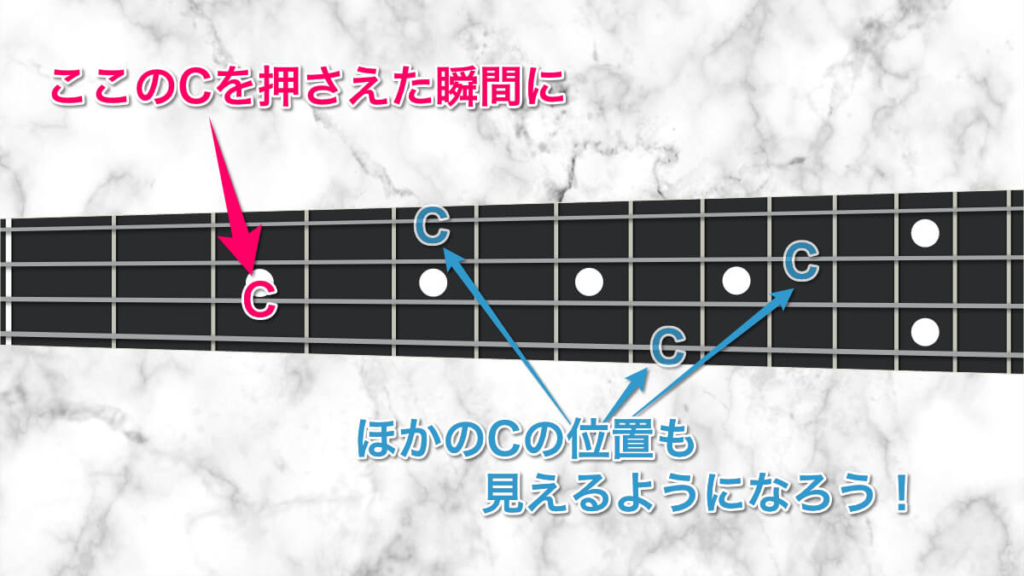

ルートの音を押さえた段階で、ほかのポジションの同じ音が見えている状態になることが理想です。

3弦3FのCを基準にスケールを弾きながら、4弦8FのCが見えている状態です。

これができるようになると、スケールの切り替えがしやすくなります!

これはゆっくり練習すれば必ず習得できる技術です!

普段から意識的に練習してみましょう!

「次はどこのFを弾こうかな?」ということを考えながら演奏してみると、さらに効果的!

いろんな運指で反復練習してみましょう!