アボイドノートについて

はじめに、この和音を聴いてみてください。

おぅふ…!

ピアノの和音に対して「合っていない感」を出す音を弾いてみました。

コードの音とぶつかってしまう音、これがアボイドノートです。

アボイド(avoid)には

「避ける」「近付かない」

というような意味があります。

ヘタな使い方をすると不協和音を生み出し

- 間違って弾いてる感

- ハーモニーに合っていない感

を与えてしまいます。

「コードの響きを濁らせる効果のある音」みたいなイメージで解釈しましょう!

アボイドノート = 使用禁止ではない

最初に、全員に知っておいていただきたいお話をひとつ。

「アボイドノートだから避けなきゃ」という考え方に注意です。

僕のレッスンでは、生徒さんには――

アヴォイドノートですか?

あぁ、そんなの全然気にしなくていいです!

無視です!

えぇ…!?

こんな感じで教えるようにしています。

例えば、こちらの演奏。

冒頭の演奏と同じコードの上で同じアボイドノートを弾いてます。

どうでしょう。

演奏の中に混ぜると、普通に使えているように聞こえませんか。

理論上は避けるべき音であっても、実際の演奏中には「うけつけないほど強烈に嫌な音になる」というようなことはありません。

また、アボイドノートには

- 白玉で使わなきゃセーフ!

- ノートが裏拍に入るならセーフ!

- 和音に使うのは危ないけど旋律に使うならセーフ!

- 正しいメロディやコードで解決してあげればセーフ!

などなど「使っていい条件」がたくさんあるんです。

むしろ使っていい条件のほうが多いくらいです。

なので、実際の演奏中にはアボイドノートは気にしなくていいというのが現場育ちの僕の解釈になります。

John Scofield氏のように、アボイドノートを積極的に取り入れていくことをプレイスタイルにしているプレイヤーさんもたくさん居ます!

アボイドノートの基礎知識

アボイドノートは明確なルールのうえで定められていて「このコードに対してのアボイドノートはこの音だよ!」というのが決められています。

それが下記の通り。

| Ⅰ△7 | 11th (M3rdの半音上) |

| Ⅱm7 | 13th (m3rdとトライトーンを生成) |

| Ⅲm7 | ♭9th (Rootの半音上) ♭13th (P5thの半音上) |

| Ⅳ△7 | なし |

| Ⅴ7 | 11th (M3rdの半音上) |

| Ⅵm7 | ♭13 (5度の半音上) |

| Ⅶm7(♭5) | ♭9 (Rootの半音上) |

こんなの覚えなくていいです!

面倒臭いので!

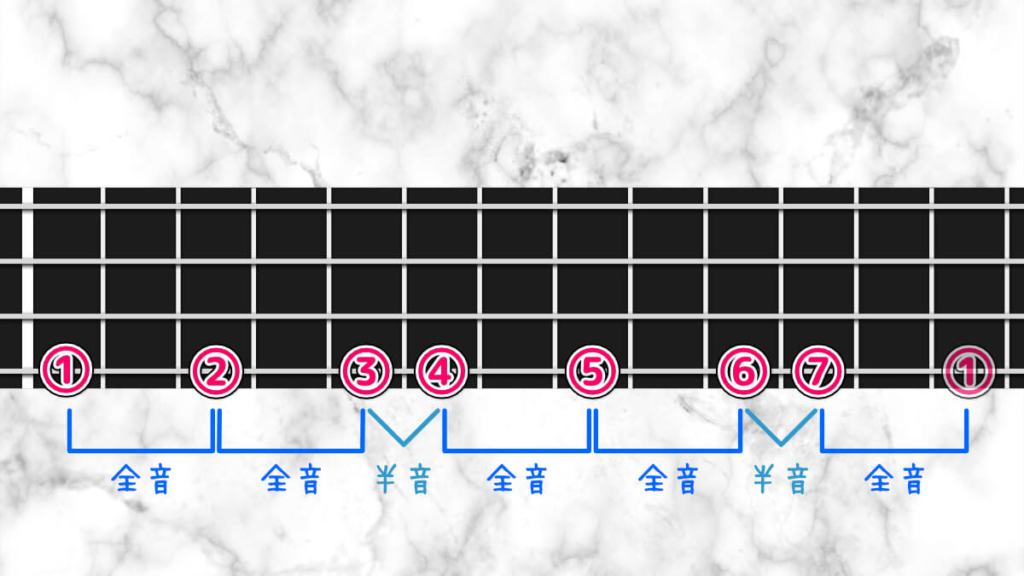

トライアドの半音上にくるテンション=アヴォイド

この1行だけ覚えておけば100点です。

ぜんぶ解決です。

ついでに「トライアドの半音下の音はアボイドにならない」というのも余力があれば覚えておきましょう!

音は半音(短9度)でぶつかると、このような不協和音を生み出します。

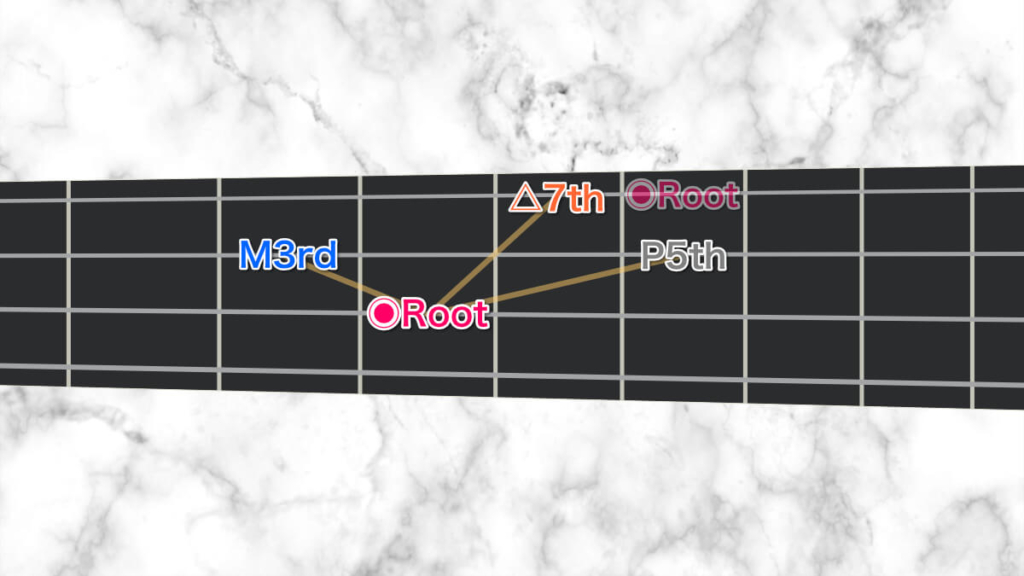

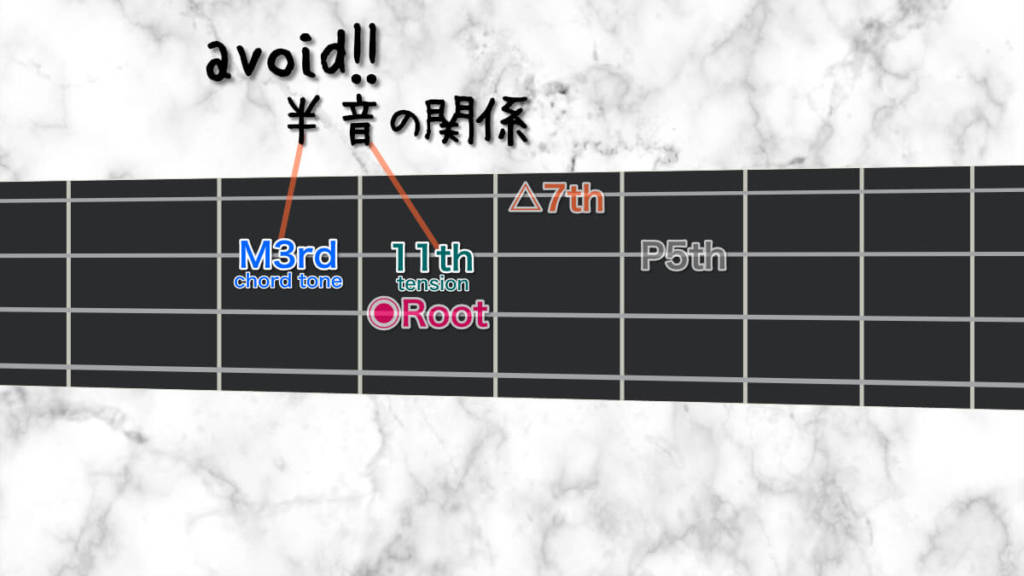

指板で見るアボイドノート

こちらはメジャーセブンスのコードトーンです。

ここに11thの音を足すと――

M3rdの音と半音でぶつかってしまいます。

これがアボイドノートの原理です。

アヴェイラブル・ノート・スケールを弾いたときに、半音階で並んでいる音がアボイドノートの指標です!

コードの機能を阻害してしまう場合

「コードトーンの半音上の音がアボイド」というルールから例外になる音について解説します。

こちらはIIm7のコードトーンと、そのテンションです。

IIm7上では、これまでに紹介したような「トライアドの半音上にくるテンション」はありません。

メジャーダイアトニックの第IIモード、ドリアンの構成音と同じです!

ですが、m3rdと13thの位置関係に注目!

「トライトーン」を生成しています。

トライトーンの記事のなかで「トライトーンはドミナントの機能を持っている」というお話をしました。

本来IIm7はサブドミナントの機能を持つ音程なので、13thの音を同時に鳴らしてしまうとコードの機能が変わってしまうのです。

故に、IIm7上においては13thはアボイドノート(取り扱い注意音)として定められています。